ブログBLOG

「歩き方を教えてください」と言われたら

こんにちは、奥川です。

今回は、お客様によく聞かれる「正しい歩き方ってありますか?」という質問についてお話しします。

結論から言うと、私は「歩き方をあまり意識しないほうがいい」と答えています。

もう少し厳密に言うならば「歩き方を頭で考えすぎない方が良い」です。

歩き方は意識すればするほどぎこちなくなり、かえって疲れてしまうからです。

これは「動作の自動化」と関係しています。

たとえば歯磨きや自転車の運転と同じように、「歩く」という動作は本来、無意識でできるように体が最適化されています。

それを「動作の自動化」と言い、意識してしまうと「脱自動化」が起き、自然な動きが崩れてしまうのです。

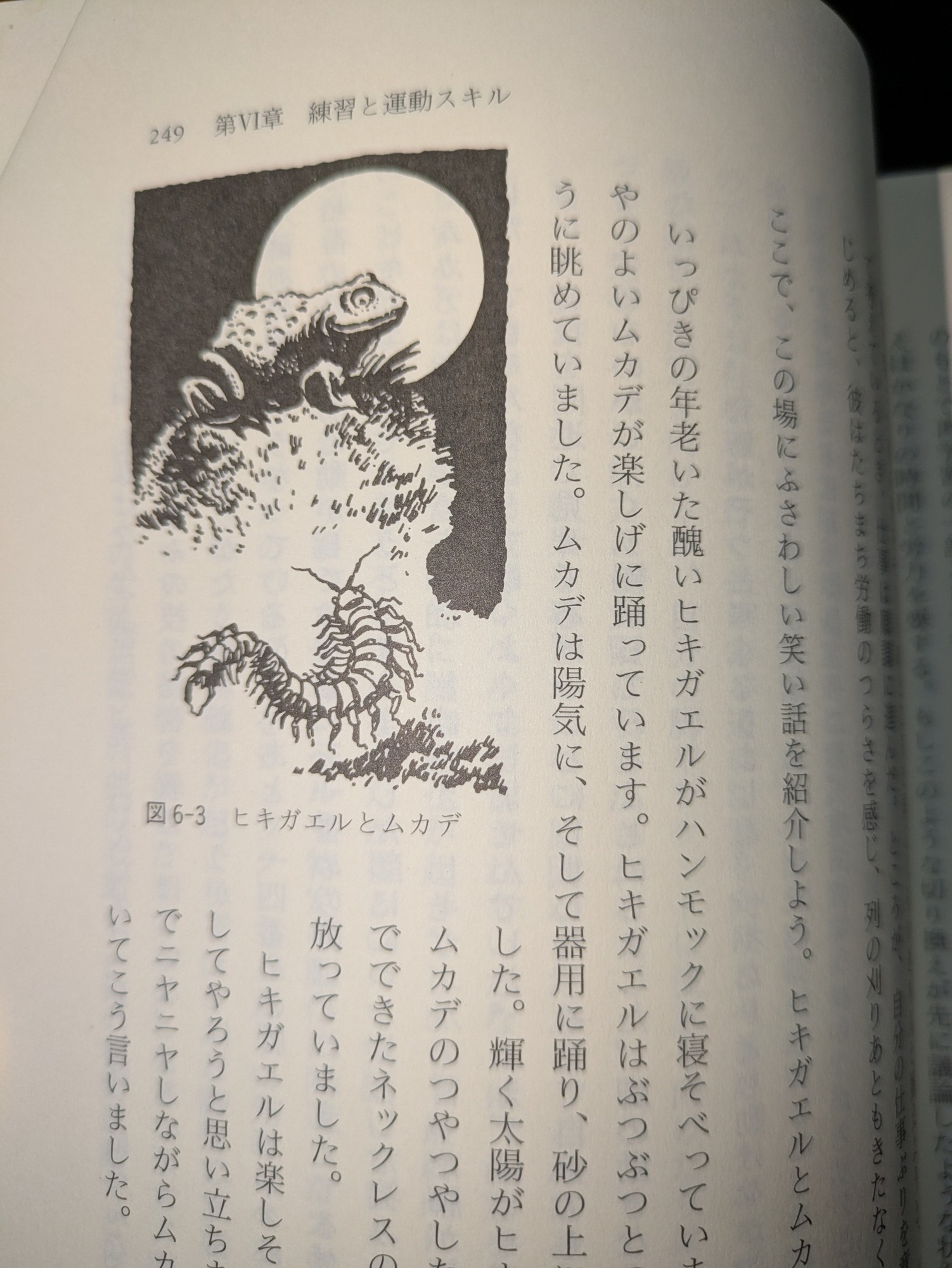

このことを説明する際、私はよく“ムカデの話”を持ち出します。ヨーロッパのおとぎ話には「ムカデに歩き方を教えると歩けなくなる」という話があります。

ムカデがたくさんの足の順番を考え始めると、混乱して動けなくなるという内容です。

この寓話を現代の運動科学の中で紹介したのが、ダイナミカルシステム理論の創始者、ロシアの生理学者ニコライ・ベルンシュタインです。(下写真は資料2)

彼は、自動化された動きを意識的に操作しようとすることの愚かさを、この話で説明しました。

つまり、「歩き方を教える」のではなく、「自然な状態に戻す」ことこそが大事なのです。

とはいえ、「歩き方を教えてほしい」気持ちもわかる

私も昔は歩行に関して「正しい歩き方を知れば、すべてが解決する」と考えていました。

もちろん、時間をかけて少しずつ正しい歩き方を反復練習していけば、一定の効果は出ます。

でも、それは「根本から良くなる」とは違うのです。

根本から変えたければ、一度歩行を分解して再構築する必要があります。それにはある程度の時間と、専門的なワークが必要です。

当院ではそのための特別な体操(ボディワーク)を提供しています。

ちなみに「筋トレやYouTubeの体操じゃダメなの?」という疑問もよく受けますが、そのあたりの詳しい理由はまた別のコラムでお話ししましょう。

自然な歩行と「膝の痛み」の本当の関係

「歩くときに、かかとから着地すると膝が痛くないって聞いたんですが、本当ですか?」

ある日、お客様からこんな質問を受けました。身体に関する仕事をしていると、このような情報を聞きかじって不安になったり、逆に「それさえ守れば痛みが改善する」と思い込んでしまう方が少なくありません。

この原因はお客様側というよりも、そのような短絡的なメッセージを送ってしまう、動画を作る専門家にあると思っています。

そんなお客様に対する私の答えはいつも同じです。

「あまり気にせず、自然に歩いてください。それよりも、教えた体操を一生懸命やってくださいね。」

一見そっけないように感じるかもしれませんが、これは多くの人にとって最も安全で有効な答えだと考えています。

歩行のメカニズムを誤解しないでほしい

まず大前提として、人間の身体構造は「平坦な床の上をかかとから着地して歩く」ようにできています。

これは特別な訓練によって身につける技術ではなく、また意識的に行う事でもなく直立二足歩行をする「人間」としての基本機能です。

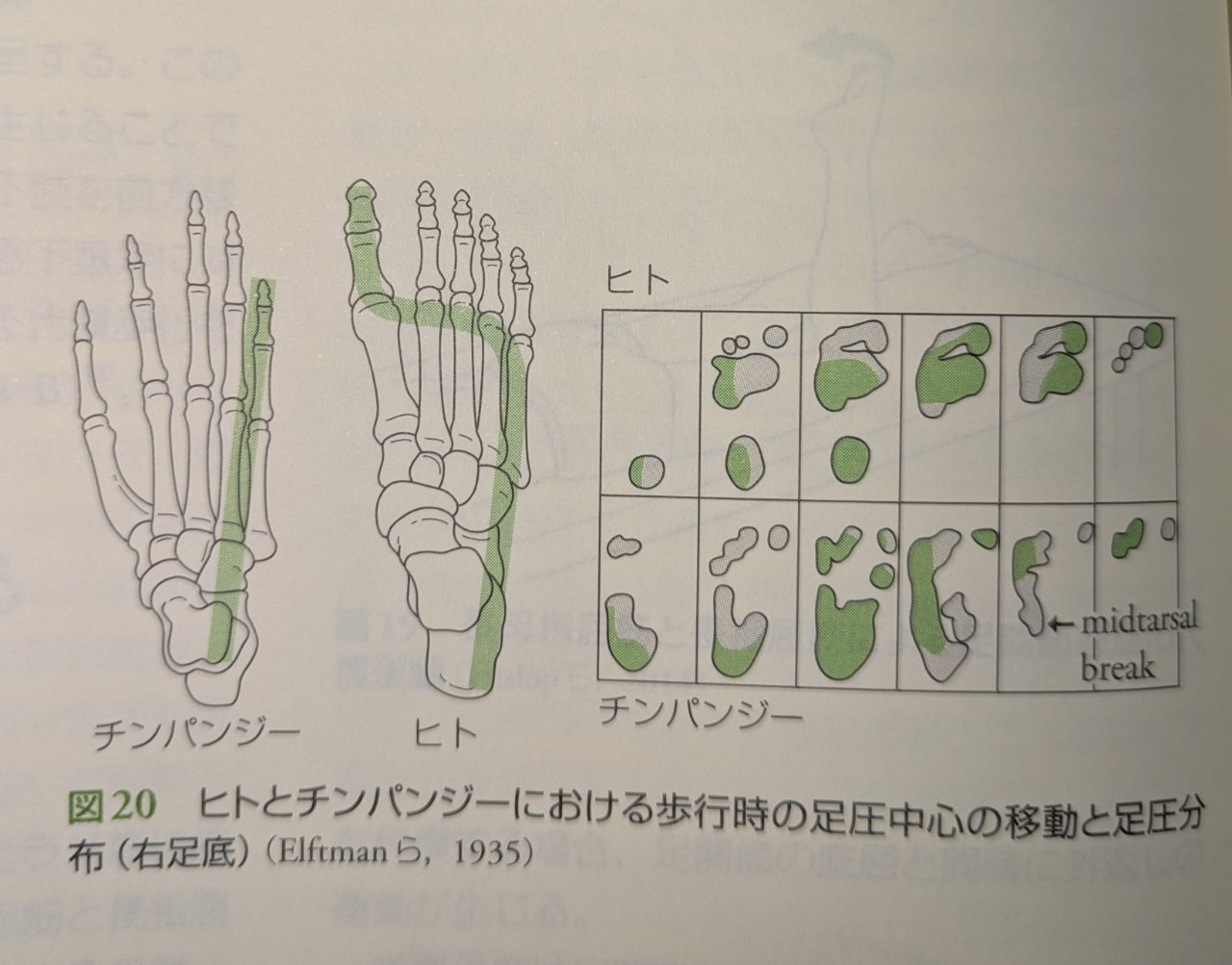

その理由として、お猿さんと足の構造の違いがあります。

人間の足には「大きく丸みを帯びた踵の骨」や「土踏まず」といった特徴的な構造がありますが、お猿さんにはありません。(下写真は資料1より)

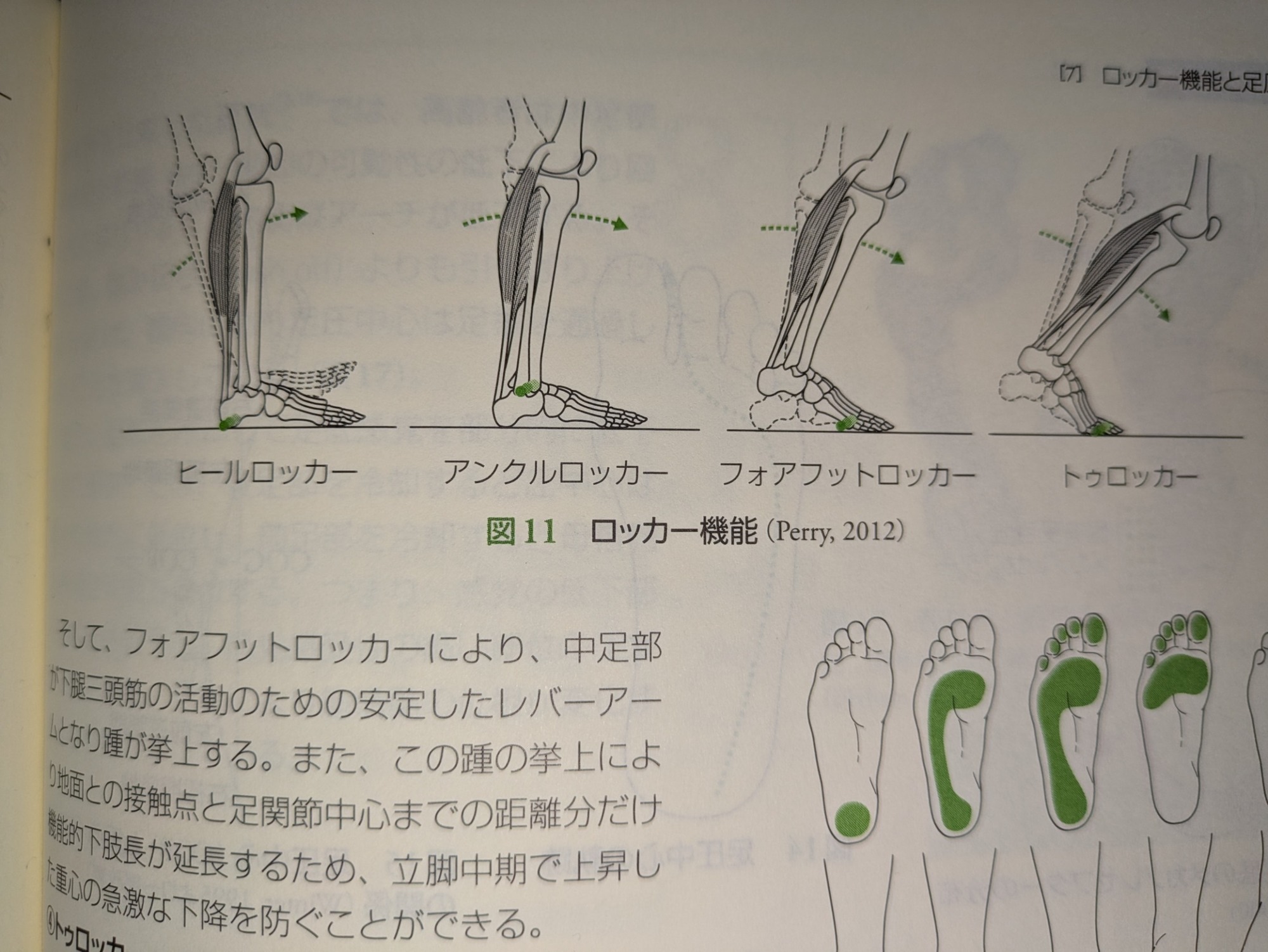

この「踵の丸み」は、揺り子(ロッカー)のように足を転がして前に進むための仕組み。いわゆる「ロッカーファンクション」と呼ばれるもので、少ない力で効率的に前へ進むことを可能にします。

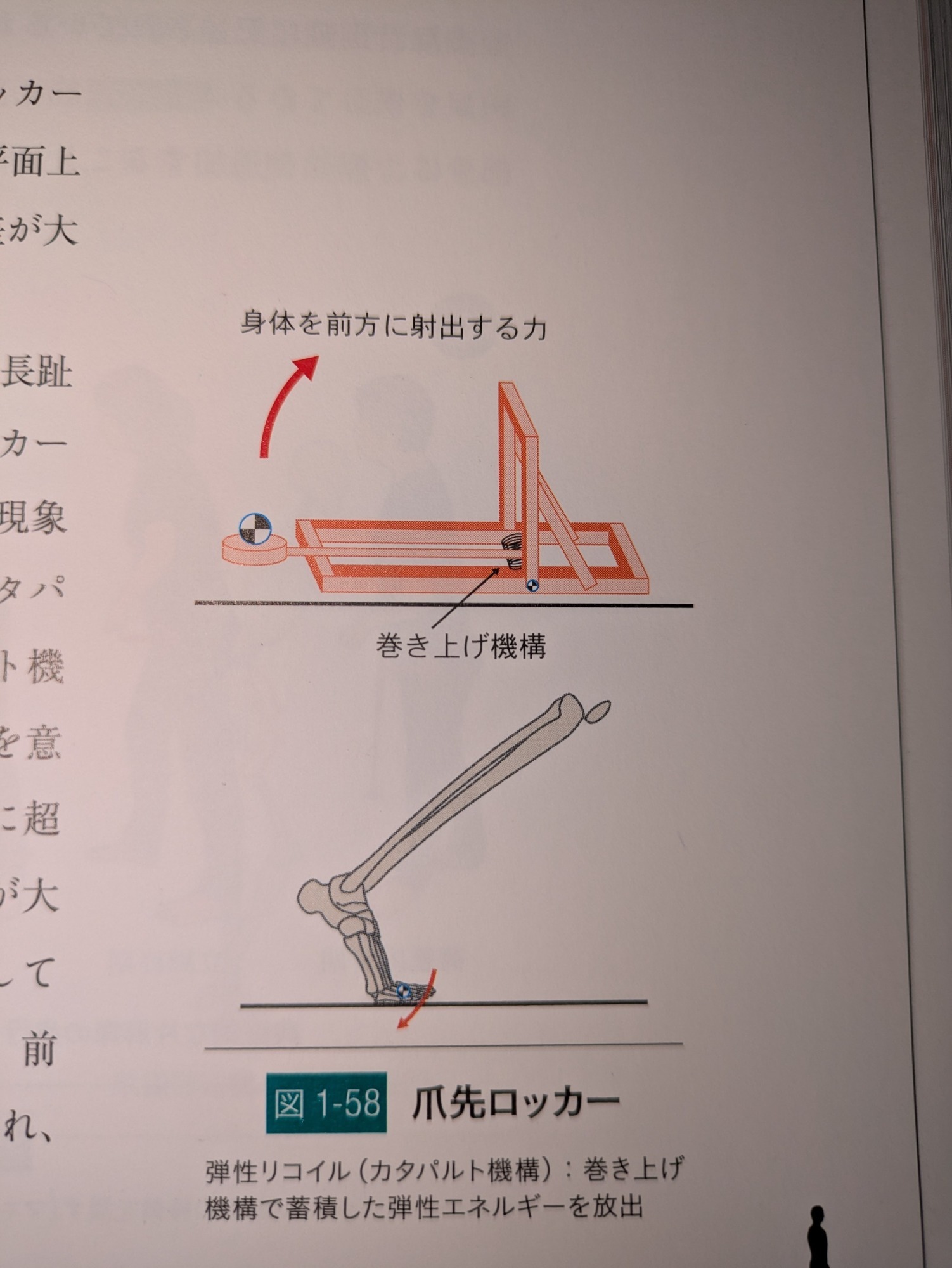

さらに「土踏まず」は、足を地面から離す際にバネのような役割(カタパルト)を果たし、推進力を得るために役立ちます。(下写真は資料3)

こうした筋力を使わず歩ける仕組みが人間にはたくさんあります。

そのおかげで、人間はお猿さんのようにペタペタと足裏全体で着地する非効率的な歩き方ではなく、スムーズで省エネな歩行を行えるのです。

「かかとからの着地=正解」ではない理由

しかし、ここで注意が必要です。「かかとから着地する歩き方が正しい」という認識は、あくまで“平坦な床”の上を歩く場合の話です。

たとえば、砂利道や雪道、でこぼこした地面を歩く時。そんな状況では自然と、つま先や足裏全体でそっと接地し、膝を少し曲げて衝撃を吸収する動きが出てきます。

つまり、人間は歩行環境に応じて無意識に最適な動作を選んでいるのです。

だからこそ、「かかとから着地すべき」といった断片的な知識にとらわれるよりも、身体に任せて自然に歩く方がよっぽど安全で合理的なのです。

「通常の歩行時で人間は踵接地」に関しては、世界中の専門家がそれが正しい事を証明していますし、最早それ以外の事を言ってる専門家はゼロに近いです。(リーバーマンくらいでしょうかね)

そういう意味では「踵から接地する歩き方が正しい」と言えますが、問題なのは「だから、踵から接地すれば膝に優しい」という短絡的な表現です。

繰り返しになりますが、人間は歩行環境に応じて最適な接地方法を「無意識」に選択しています。

「○○が正しい歩き方」と言うのは分かりやすいですが、短絡的で誤解を招く可能性が高い上に、本来自動的に滑らかに制御しているものをぎこちない制御にしてしまう可能性が高いのです。

ネット情報の落とし穴

お客様に歩き方の質問を頂いてから、最近、YouTubeで「膝を痛めない歩き方」といった動画をいくつか拝見しました。

中には「足裏全体で重心を絶えず足裏に置いてペタペタと歩くのが良い」と勧めているものもありました。

しかし、これは実は「静歩行(static gait)」といって、サルのような歩き方に近いスタイルです。人間の自然な歩き方である「動歩行」とは正反対です。

動画の作りは綺麗で、話し方も流暢。それだけに、見る人が誤った情報を正しいと信じてしまうリスクがあります。特に専門知識がない方にとって、情報の正誤を見極めるのはとても難しいのが現状です。

だからこそ、私は普段から「歩き方を意識しすぎるのではなく、まず身体の状態を整えること」の大切さを強調しています。

本当に歩き方を変えたいなら

正しい歩き方を知ることは大切です。

でも、それ以上に大事なのは、その動きを可能にする「身体そのもの」を整えることです。

そのために、私は「パフォーマンスピラミッド」の底辺──安定性、可動性、重心、協調性などの基本機能を改善するアプローチをお勧めしています。

また、歩行を一度「分解」して、必要な要素を再構築する方法も有効です。

たとえば、足の接地感覚を養うエクササイズや、股関節や体幹の安定性を高めるトレーニングなどがそれに当たります。

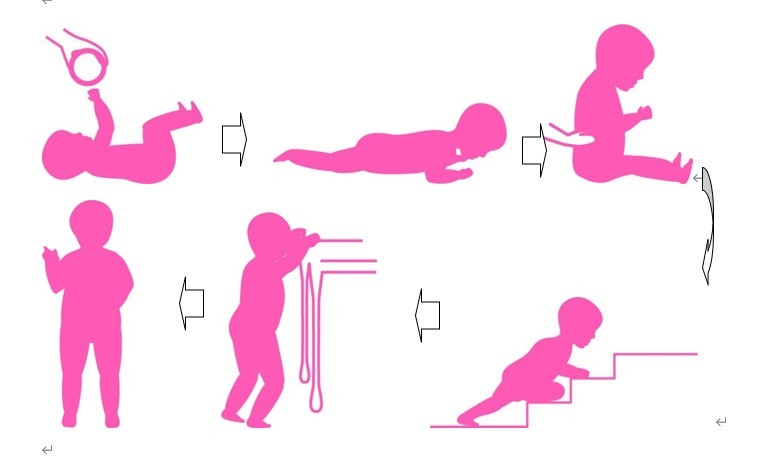

当院ではそもそも、それらの感覚や体幹能力が身につく過程を再学習すれば全ての問題が解決すると考えて「乳児の発育発達過程の運動学習理論」を取り入れたボディワークを提供しています。

つまりは私たちが生まれてから一人で歩けるまでの課程を再度なぞる形でエクササイズプログラムを作成しています。

これは最新の運動制御理論である「ダイナミカルシステムズ理論(システム理論に自然科学的要素を加えた)」にもマッチしています。

おわりに

「歩き方」は非常に身近なテーマでありながら、正しく理解されていないことが多い分野です。

今回の内容を通じて、「かかと着地が正しいかどうか」よりも、「あなた自身の身体が本来持つ能力を信じて自然に歩くこと」の大切さを少しでも感じていただけたなら幸いです。

次回は、歩行を分解し、再構築するため当院で提供しているエクササイズの具体的な方法についてお話していきます。

参考文献・資料

資料1 宮本ら著『人間の運動学』(共同医書出版社)

資料2 ニコライ・ベルンシュタイン著『デスクテリティ』(金子書房)

資料3 畠中著『臨床に役立つ歩行運動学』

|

|

|

|

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/159e28ba.bd62b59a.159e28bb.0b9c6300/?me_id=1213310&item_id=18213109&pc=https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0395/9784763900395_1_2.jpg?_ex=240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/159e1183.424886b6.159e1184.36657ce6/?me_id=1251035&item_id=11460567&pc=https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/hmvjapan/cabinet/3084000/3082187.jpg?_ex=240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15a13357.bdbf66f9.15a13358.80a550c4/?me_id=1276609&item_id=13028031&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F01147%2Fbk4904862554.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)