ブログBLOG

こんにちは!

今回はちょっと面白い話をシェアします。

少し前に「ガニ股歩きになるのは、脚ではなく背骨が原因かもしれない」というブログをSNSで紹介したのですが、なぜかこのブログだけすごくたくさんの人に読まれているんです。

https://okugawaseitai.com/blog_detail?actual_object_id=276

もしかすると、誰かが紹介してくれたのかもしれませんね。ありがとうございます!

さて、今回のお話の本題に入ります。

■ ガニ股歩きの原因って、筋力不足じゃないの?

年を取ると、足を広げて歩く「ガニ股歩き」になる人が多くなります。

今までは、「おしりの筋肉が弱くなるからだ」と言われてきました。

でも最近の研究では、「背骨の動きが悪くなっていること」が大きな原因かもしれないと言われています。

「筋肉が弱いから」というのはイメージしやすいですが、

「背骨がちゃんと動かないから」と聞くと、ちょっと分かりにくいですよね。

■ でも実は、いろんな体の仕組みが関係してる!

実際のところ、ガニ股歩きの原因は「背骨だけ」でも「筋肉だけ」でもありません。

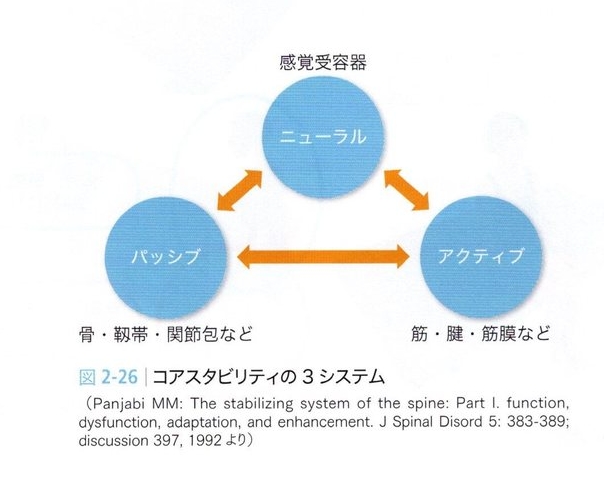

人の体の動きは、いくつものシステムが一緒に働いて成り立っています。

たとえば、

筋肉の動き(インナーマッスル・アウターマッスル)

神経の働き

骨や関節の動き

などが全部関係していて、お互いに助け合ってバランスをとっています。

このように、体のいろんな部分(システム)が協力しながら動きをコントロールしているという考え方を「システム理論」と言います。

システム理論に加えて生体は「結果が次の新たな原因になる」事から、機械工学などと異なり単純な因果関係が語り難い事から自然科学の分野である「自己組織化」「非線形科学」の要素や、環境が運動に影響を与えると考える生態心理学の「アフォーダンス」などの要素を取り入れたものを

「ダイナミカルシステムズ理論」といいます。

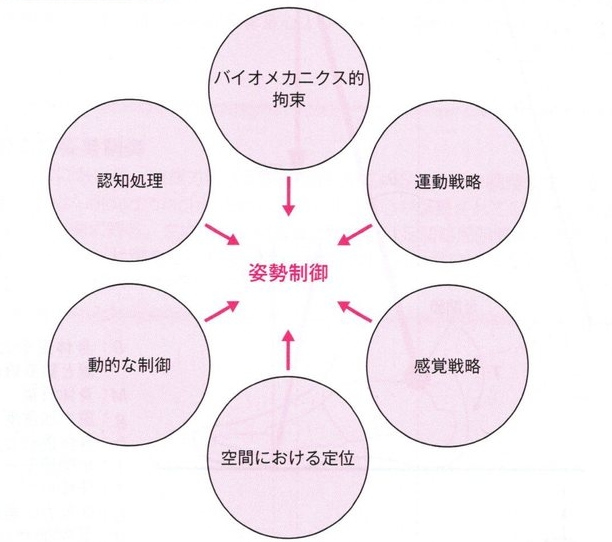

Horakという方は姿勢制御には先に述べた背骨を安定させるシステム以外にも、以下の大きな6つのシステムが関係し合っていると考えています、もちろんHorak以外にも様々なシステムの組み合わせを提案している人がいて結論が出た訳では無いです。

■ 股関節の筋肉も、完全に無関係ではない

さっき「おしりの筋肉(股関節の内外転筋)はあまり関係ない」と言いましたが、

実は背骨の動きを支えるグループの中に、この筋肉も入っています。

つまり、「この筋肉だけが原因ではないけれど、背骨の動きに間接的に関わっている」という感じです。

車で例えるなら、股関節の筋肉は1000個あるパーツのうちの10個くらい。

重要だけど、それだけで車は動かないよね、というイメージです。

■ 背骨を安定させる“体幹の深い筋肉”がカギ!

じゃあ、何が一番大事なの?というと、

それは「体幹のインナーマッスル(深い部分の筋肉)」です。

この筋肉たちは、手や足を動かす0.03秒前に自動的に働いて、

背骨や骨盤を安定させてくれます。

しかも、これらの筋肉は「横隔膜(呼吸に使う筋肉)」や「股関節を支える筋肉」とつながっていて、

自然に体全体を安定させてくれます。これは“筋膜”という組織のおかげです。

そしてすごいのが、この動きは頭で考えなくても自動で動くということ。

とても素早く働くので、私たちの体をスムーズに動かす手助けをしてくれるのです。

■ まとめ:ガニ股歩きのカギは“背骨”と“体幹の深い筋肉”

ガニ股歩きになるのは、股関節の筋肉だけが原因ではありません。

背骨がちゃんと動けるかどうか、そしてその背骨を安定させる体の“深い筋肉”が大切なんです。

「え、筋力だけの話じゃないの?」と思った方も、

体のしくみ全体を見てみると、なんとなく納得できたのではないでしょうか?

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

<参考文献>

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/159e28ba.bd62b59a.159e28bb.0b9c6300/?me_id=1213310&item_id=18818175&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F7122%2F9784758317122.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)