ブログBLOG

【専門家が解説】あなたの腰痛の常識はもう古い?驚きの新事実5選

「マッサージに行っても、ストレッチをしても、なかなか良くならない…」 長引く腰の痛みに、多くの方が悩まされています。色々な方法を試したけれど、根本的な改善には至らず、諦めかけている方も少なくないのではないでしょうか。

しかし、近年の研究や検査技術の進歩により、腰痛に関する私たちの「常識」は大きく覆されつつあります。これまで原因不明とされてきた痛みの正体が明らかになり、効果的なアプローチも次々と登場しているのです。この記事では、診断技術から運動理論、痛みの原因の捉え方、さらには脳科学の観点に至るまで、あなたの腰痛治療の常識を覆すかもしれない『5つの驚きの新事実』をご紹介します。

新事実1:「腰痛の85%は原因不明」はもう古い!

衝撃的な事実からお伝えします。かつて、腰痛の常識として「病院を受診する患者さんの約85%は、レントゲンなどの画像検査では原因が特定できない『非特異性腰痛』である」と言われていました。これは2012年までの整形外科学会のガイドラインに基づくものでした。

しかし、2019年に改訂された最新のガイドラインでは、この原因不明の腰痛の割合は、わずか「22%」にまで激減したのです。

この劇的な変化の背景には、検査技術の目覚ましい進歩があります。これにより、これまで「原因不明」と一括りにされていた腰痛の多くが、具体的な原因を特定できるようになりました。現在、診断可能とされる腰痛の主な内訳は以下の通りです。

- 椎間関節性腰痛: 22%

- 筋筋膜性腰痛: 18%

- 椎間板性腰痛: 13%

- 狭窄症による腰痛: 11%

- 椎間板ヘルニア性腰痛: 7%

- 仙腸関節性腰痛: 6%

「私の腰痛も、本当の原因がわかるかもしれない」—そう、あなたの長年の悩みにも、解決の糸口が見つかる時代になっているのです。

新事実2:良かれと思った「腹筋・背筋運動」が、実は腰痛を悪化させる?

腰痛予防といえば、腹筋を鍛える「上体起こし」や、背筋を鍛える「上体そらし」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、現在の専門家の間では、これらの運動は**「ナンセンス」**と見なされています。

その理由は、筋肉の種類にあります。上体起こしなどで鍛えられるのは、主に体の表層にある「グローバル筋(アウターマッスル)」です。この筋肉は大きな力を発揮しますが、一方で、このグローバル筋が働きすぎると、背骨一つ一つの安定性を担う深層の「ローカル筋(インナーマッスル)」の働きを阻害してしまう可能性があるのです。

つまり、やみくもに腹筋や背筋を鍛えることは、かえって腰椎の安定性を失わせ、腰痛を悪化させかねません。現在では、これら表層と深層の筋肉群を「協調」させて、背骨を正しく安定させることを目指す**『体幹トレーニング』**が、腰痛改善・予防の主流となっています。

新事実3:あなたの腰痛、本当の原因は「腰以外」の場所にあるかもしれない

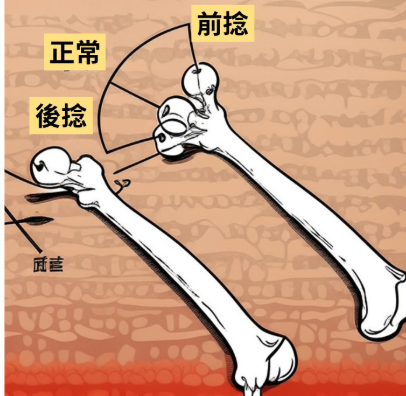

腰が痛いからといって、原因が必ずしも腰にあるとは限りません。実は、**「動きすぎている関節の上下には、動きの悪い関節がある」**という重要な原則があります。これは人体の構造に由来する物理的な原則であり、背骨のような分節構造を持つ部位では特に顕著に現れます。

例えば、腰(腰椎)が動きすぎて痛みを引き起こしている場合、その上にある胸(胸椎)や、下にある股関節・骨盤の動きが硬くなっているケースが非常に多いのです。

私たちの背骨は、一本の硬い棒ではありません。理想的には「南京玉すだれ」のように、一つ一つの骨がしなやかに連動して動くことで、体への負担を分散させています。しかし、胸椎や股関節が硬くなると、その“しわ寄せ”がすべて腰に集中してしまいます。その結果、腰だけが過剰に動かされ、痛みとなって現れるのです。腰痛を根本から改善するには、腰だけでなく、その周辺の関節の動きにも目を向ける必要があります。

新事実4:画像で見つかった「椎間板ヘルニア」が、痛みの犯人とは限らない

「レントゲンを撮ったら、椎間板ヘルニアだと言われた」—これが痛みの確定診断だと思っていませんか?しかし、ここにも驚きの事実があります。ある研究では、腰痛などの症状が全くない健康な人でも、検査をすると約30%に椎間板ヘルニアの所見が見つかることがわかっています。

これは、「画像上のヘルニア=痛みの直接的な原因」ではないケースが多いことを示唆しています。実際の痛みは、飛び出したヘルニアそのものではなく、その背景にある**「椎間板の変性(劣化)」**によって引き起こされている可能性が指摘されています。

この事実は整形外科の専門家の間でも広く認識されるようになり、治療方針も大きく変化しました。近年の研究では、飛び出したヘルニアは異物とみなされ、3ヶ月ほどで免疫細胞によって分解・吸収される自然治癒のプロセスがあることがわかっています。そのため、現在ではすぐに手術に踏み切るのではなく、まずは保存療法で様子を見ることが主流となっているのです。

新事実5:痛みは「感情」で増幅される。脳の”勘違い”が慢性痛をつくる

最後の事実は、脳と痛みの関係です。痛みを繰り返し経験すると、脳や神経がその刺激に対して過敏になり、わずかな刺激でも強い痛みを感じるようになってしまうことがあります。これを**「中枢性感作」**と呼びます。

この現象には、人間の脳の特性が深く関わっています。人間には感情を司る「大脳辺縁系」という部位があり、痛みの経験は「不安」や「恐怖」といった感情とセットで記憶されるのです。釣り堀の魚は、痛みを感情と結びつけて記憶する能力が低いため、釣られてもすぐにまた同じエサに食いついてきます。しかし人間は違います。この仕組みは本来、危険な経験を二度と繰り返さないように感情と結びつけて強く記憶し、将来の危険を回避するための重要な生存戦略なのです。

しかし、この仕組みが慢性痛においては悪循環を生み出します。「また痛くなるかもしれない」という不安や恐怖が、実際の痛みをさらに増幅させてしまうのです。この「痛みと感情の負のループ」こそが、慢性腰痛の厄介な正体の一つです。だからこそ、近年の慢性痛治療では、体の治療と並行して**「認知行動療法」**のような心理的アプローチが有効とされています。

結論:まとめ

腰痛に関する私たちの理解は、この10年ほどで劇的に進化しています。「原因不明」が当たり前だった時代は終わり、診断技術の向上で原因が特定され、運動理論は「筋肉の協調」へ、原因の捉え方も「全身の連動性」へとシフトしました。さらには、脳科学の観点から「痛みと感情」の関係性にも光が当てられています。

これまで当たり前だと思っていたご自身の腰痛へのアプローチ、一度見直してみる必要があるかもしれませんね?