ブログBLOG

先日は【健康豆知識:ガニ股歩きになる理由は脚じゃなく背骨にあった?】https://okugawaseitai.com/blog_detail?actual_object_id=276

という当院過去blogをXやInstagramなどのSNSでシェアしました。

理由は同記事がなぜか?他の記事に比べてアクセス数が異常に多いからです。

もしかすると誰かがシェアしてくださっているのかもしれませんね。

有難い話です!

それはともかく、今回の本題ですが…

実は同記事は高齢者になると足幅を広げる「ガニ股歩き」の方が多くなりますが、従来は原因の第一に「股関節内外転筋群の弱化」が挙げられていました。

しかし、近年の研究報告の中に従来説を覆す有力なものとして「脊柱の可動制限」が考えられています。

つまり、背骨の動きが悪くなっているから足幅を広げると言う事です。

「股関節の筋力不足」は直感的に受け入れられる人が多いと思いますが…

「背骨の動きが悪いから」と言われてもピンとこない人も多いと思います。

まだ、読まれていない方は過去記事を読んで理由を確認の上で以下本文を読んでいただければと思います。

《実際には様々な「システムの相互関係」で姿勢は保たれる》

背骨の動きだけが原因か?というと、それも厳密に言うと若干異なります。

ちなみに「股関節内外転筋」も全く関係無いか?というと、それもそうでもないです。

「???」となると思いますので、少し詳しく説明しますと

高齢者が「股関節内外転筋」が弱ってるだけでガニ股姿勢になる訳ではなく、背骨の動きが悪くなる事の方が関係が深いと思っています。

ですが…「股関節内外転筋」は背骨の動きを制御する「脊柱安定化システム」の一部に関わっているので全く無関係とも言えないのです。

つまり、お尻の筋肉も背骨の動きに遠因ですが関わっています。

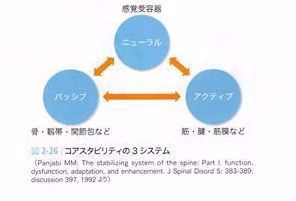

背骨の動きを安定させるシステムである「脊柱安定化システム」と言うものがあります。

これはpanjabiという学者が提案したもので、現在の腰痛リハビリや体幹トレーニングの根幹となっている理論です。

また、20年以上も専門家の間で支持されて続けていて反論が全く無い理論なので、当分の間は覆る事は無いと思います。

その「脊柱安定化システム」は脊柱…つまり背骨の動きを体幹筋などの「筋肉系」の制御以外に「神経系」「骨格系」の制御と3つサブシステムが共同で背骨の動きを制御していると考える理論です。

下は「脊柱安定化システム」の概念図です。

筋肉系のサブシステムの構成要素には体幹の「インナーユニット」「姿勢制御系アウターユニット」が含まれます。

更に「姿勢制御系アウターユニット」の中には「前斜系」「後斜系」「後縦進系」「外側系」という4つの筋膜連結により関節を圧迫して安定化させる仕組みがあります。

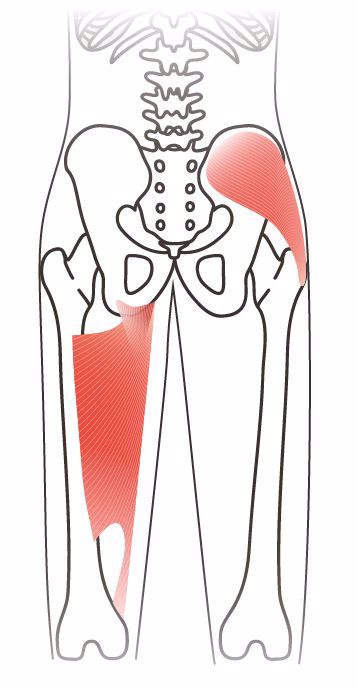

その中の「外側系」に「股関節の内外転筋」が関わっています。

下は外側系を表すイラストです。

しかし、この外側系の機能はそれ自身で独立して働くと言うよりは、体幹の「インナーユニット」が機能している事を前提として効率的に働きます。

つまり、やっぱり体幹のインナーマッスルがとても重要だと言う事です。

《脊柱の安定だけで人間の姿勢が保たれる訳じゃない》

当然ですが人間が重力下の様々な場面で姿勢を保つためには「脊柱安定化システム」以外にも様々なシステムが関わっています。

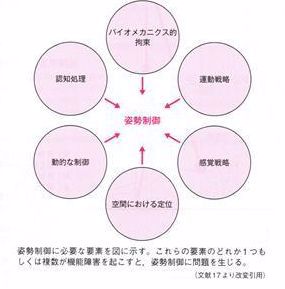

Horakは以下の6つのシステムが重要と考えています。

このように様々なシステムの相互作用によって人間の運動制御(モーターコントロール)が成り立っているという理論を「ダイナミカルシステムズ理論」と言って、現在の運動制御の主流となる理論です。

このシステムには脳を介さないシステムも組み込まれると考えられています。

「脳が関係無いシステム?どういう事?」と思われるでしょうが、最近注目の環境によって人の行動が制御されていると言う「エコロジカルアプローチ」もその一つです。

そのような多種多様なシステムの中の一つに先ほど説明した、アウターマッスルの筋膜連結による姿勢制御も含まれます。

少し厳密では無いのですが…敢えて分かりやすくすると人間を自動車に例えて

「自動車が正しく動く為に必要な部品が1000個ある中で10個くらいの部品」

それが「股関節内外転筋」くらいのイメージです。

もちろん、股関節内外転筋が全く動かなくなると大変ですが…多少筋力が弱い位ではガニ股歩行にはならない、それよりは脊柱安定化システム全体像を見た方が良いと言う事です。

更に脊柱安定化システムの「要」となるのは、体幹のインナーユニットになります。

なぜか?と言いますと、体幹のインナーユニットと言われる4つのインナーマッスルは

陸上での身体活動時に脊柱、骨盤帯を安定させる為に「手足の動く0.03秒前」に収縮する「事前収縮」という機能があるからです。

つまり、頭で手足を動かそうと思う「0.03秒前」に土台となる体幹を安定させるという重要な役割を自動で行ってくれています。

更にはこのインナーユニットは胸郭を安定させる「横隔膜」

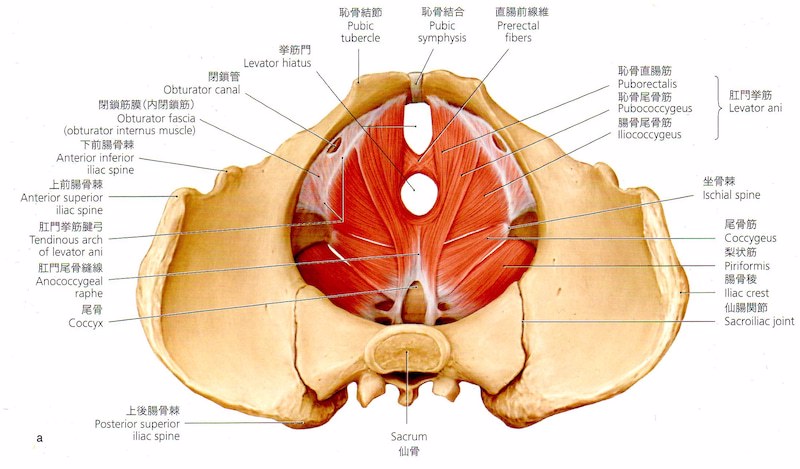

股関節を安定させる「内閉鎖筋」というインナーマッスルとも筋膜連結していて

具体的に言うなら骨盤底筋群と股関節の内閉鎖筋というインナーマッスルが筋膜連結しています。

皆さんも「お尻の穴を引き上げる」イメージで力を入れると股関節に力が入るのが分かると思いますが、それは骨盤底筋群が収縮する事で股関節の内閉鎖筋が引っ張られて収縮するからです。

体幹が自動で安定する➡胸郭が自動で安定する➡股関節が自動で安定する

といった形で頭で考えるよりもずっと早く、上半身、下半身の安定化に働きます。

これは筋膜の引っ張り合いの力で行っている事なので、脳みそを利用しないので早いだけでなく、脳みその処理能力への負担を大幅に軽減している事が考えられます。

遠回りしましたが…つまりは股関節内外転筋の筋力低下の前に「脊柱安定化システム」が正常に機能しているか?が重要だと言う事です。

また、脊柱安定化システムの中でも「筋肉系」で一番最初に起動するのは「インナーユニット」なので体幹のインナーユニットがばちクソ大切だと言う事です。

「股関節の内外転筋はガニ股歩行に余り関係無い」と言われると疑問に感じた方も、姿勢制御の全体像を見るとなんとなく理解出来たのではないでしょうか?

今回のコラムは以上です。

最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。