ブログBLOG

お客様からの質問に回答します【足の裏の筋肉がつりやすいのは何故?】

こんにちは

腰痛、肩こり、首こり、不定愁訴を整体と

パーソナルトレーニングで根本からの改善を目指す!

東京 新宿 おくがわ整体院

奥川洋二です。

さて、先日は当院のお客様限定のメルマガでご質問をいただきました。

「最近、足の裏の筋肉をつることが多いけど何故でしょうか?」

これは究極的にはその方を実際に見てみないとはっきりした事は言えませんのですが…

常連のお客様なので、どんな方か?ある程度分かっているので

今回はblogを使って回答したいと思うのですが…その方の症状についてだけ書いても、ご覧になっている方はつまらないと思いますので

まず一般的な足についてのお話「医学的」「解剖学的」なお話をさせていただいたのちに

質問をくださった方への回答をしたいと思います。

【筋肉をつる原因として考えられる事】

・発汗、嘔吐、下痢などによる急な体液中のミネラルバランスの変化

・血管系の疾患(下肢静脈瘤など)

・脳梗塞、甲状腺機能低下、など

・筋肉の疲労、硬化

・筋肉内のセンサーの異常(筋紡錘など)

これらが考えられますが、ご質問くださった方も、このblogをご覧の方も主に関係するのは「筋肉の疲労、硬化」などではないでしょうか?

夏が近いこれからのシーズンでは「発汗」によるミネラルバランスの急激な変化でつりやすくなる事もあるでしょうから、要注意ですね!

【足の簡単な解剖学】

まず、足ですが( ^ω^)・・・みなさん「足」について深く考えた事ありますか?

腰痛、肩こり、膝痛、などのように足が痛いと悩む方は割と少ないのではないでしょうか?

僕が聞いた話では

フランスは石畳が多いので、足の違和感や痛みを訴える人が多いらしいですね。

なので、フランスには民間療法で足の施術を行うお店が多いと聞きました。

日本はどちらかというと「腰痛」「肩こり」が多いと思います。

足について余り深く考える事が少ないと思いますが、足は身体の土台だけあって、調べるとなかなか興味深いものです。

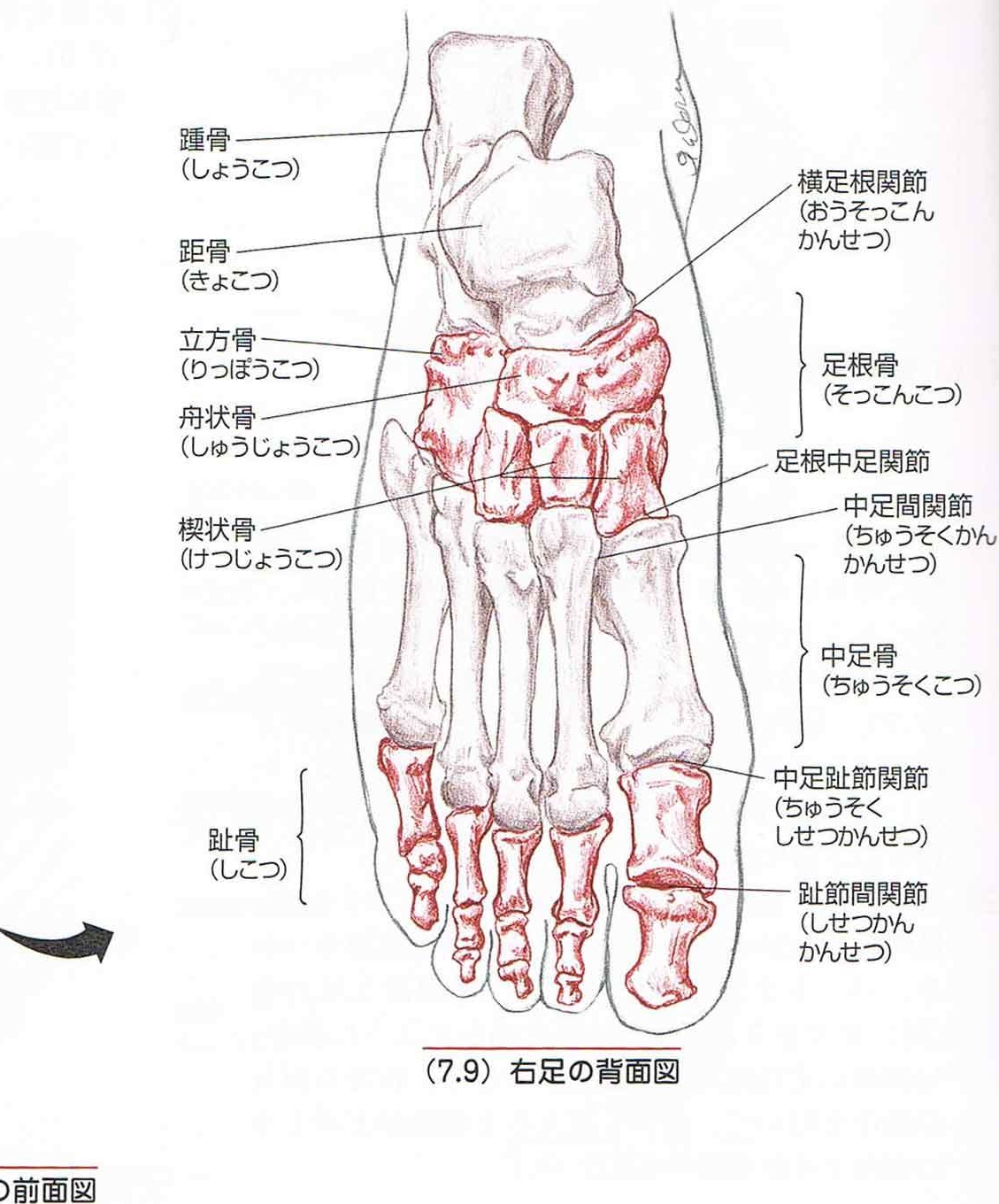

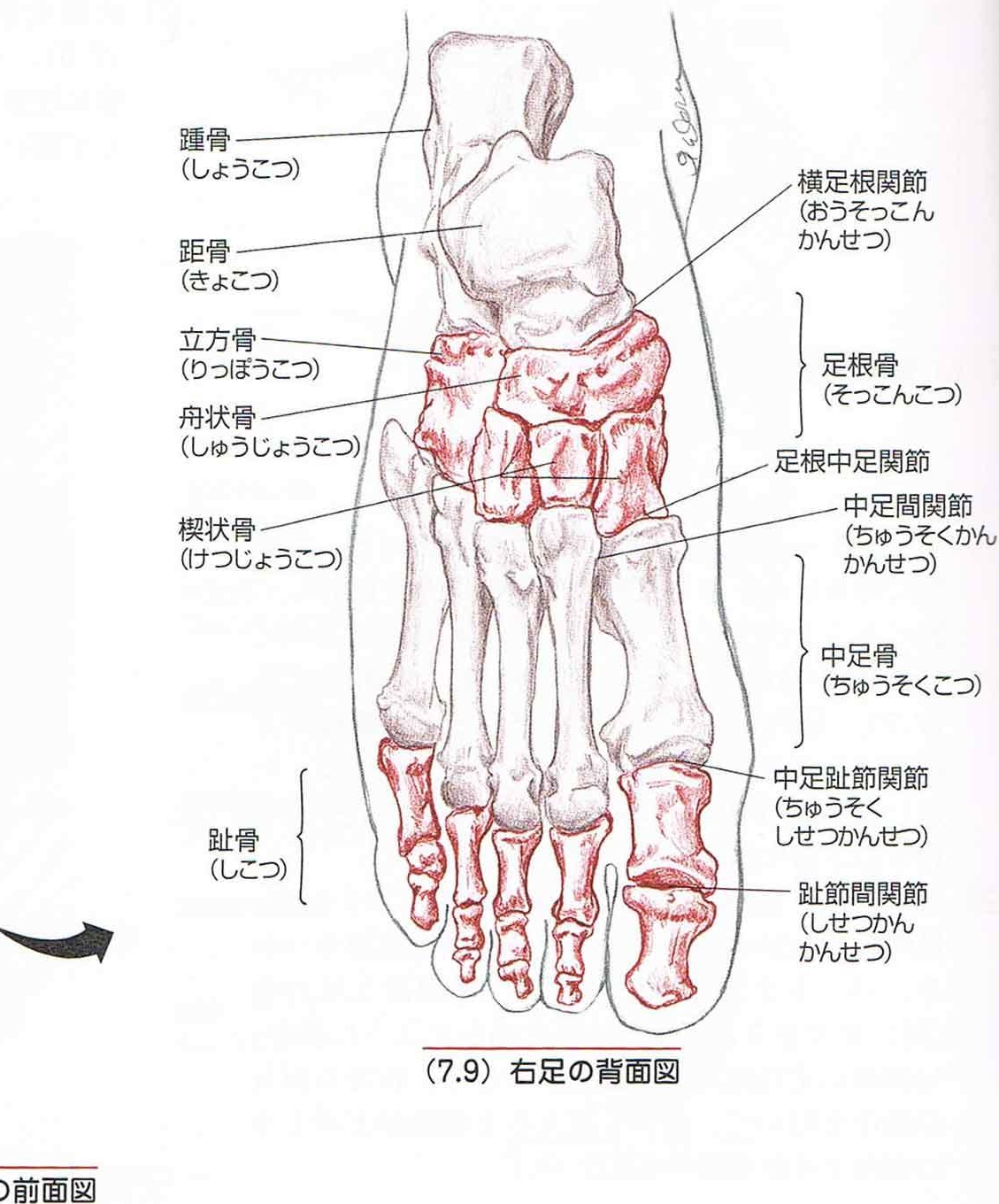

まず、あの小さなスペースに「骨」が26個もある事をご存じでしたでしょうか?

そして骨があるという事は関節もたくさんあります。

主な関節は

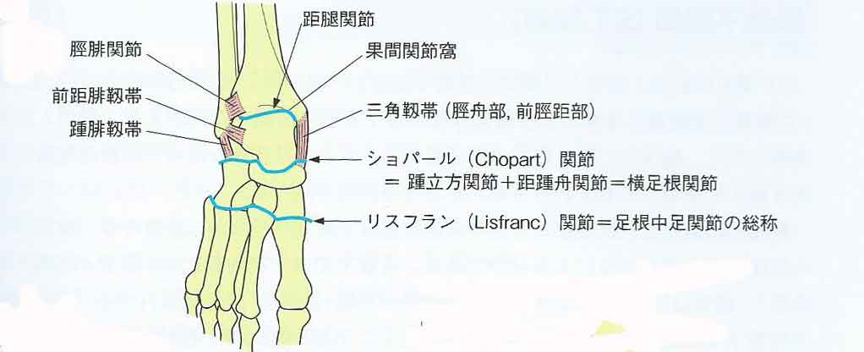

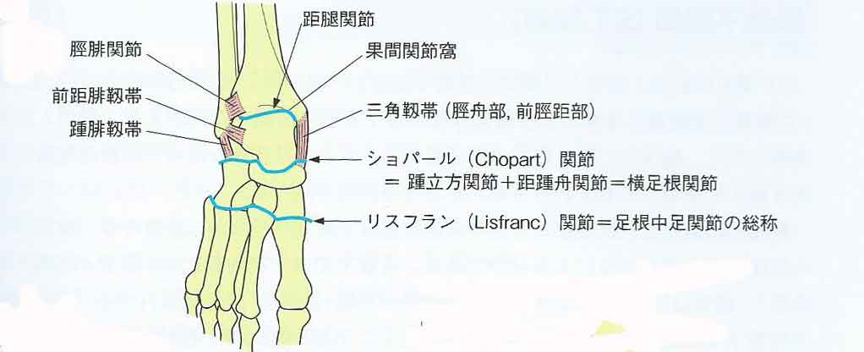

・距骨下関節

・横足根関節(ショパール関節)

・足根中足関節(リスフラン関節)

などがあります。

あとは皆さんが「足首」と認識している部位には

・距腿関節

という関節があります。

主に大きくその4つの関節が足の運動を考える際に重要な関節になると思います。

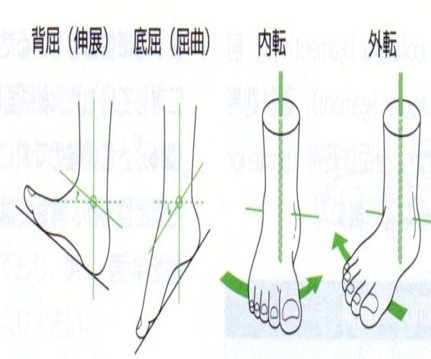

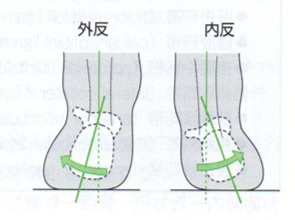

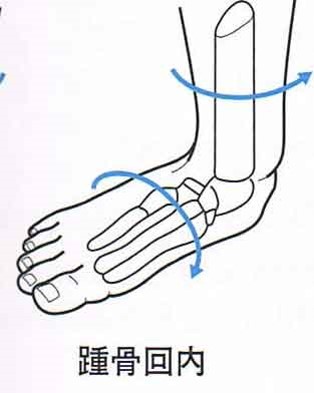

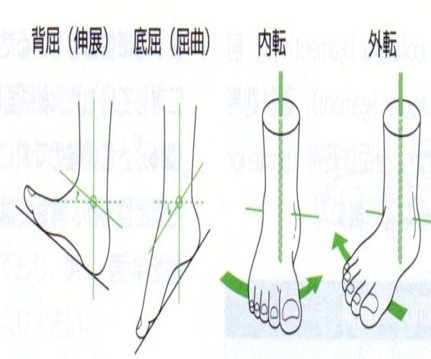

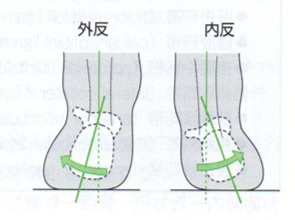

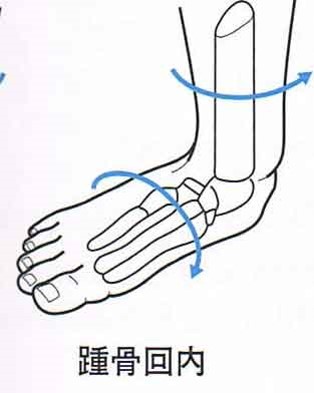

足の関節運動には「屈曲・伸展」「内転・外転」「内反、外反」

そして、それらの組み合わさった複合的な動きである「回内・回外」があります。

最近は「距骨下関節」が割とネット記事などで取り上げられる事が多いですが…

距骨下関節だけを見るという整体もあるとか?ないとか?

しかし、実際にはそれぞれの関節がお互いに助け合ったり、機能を補完し合っているので、距骨下関節だけでは全ては語れないと思います。

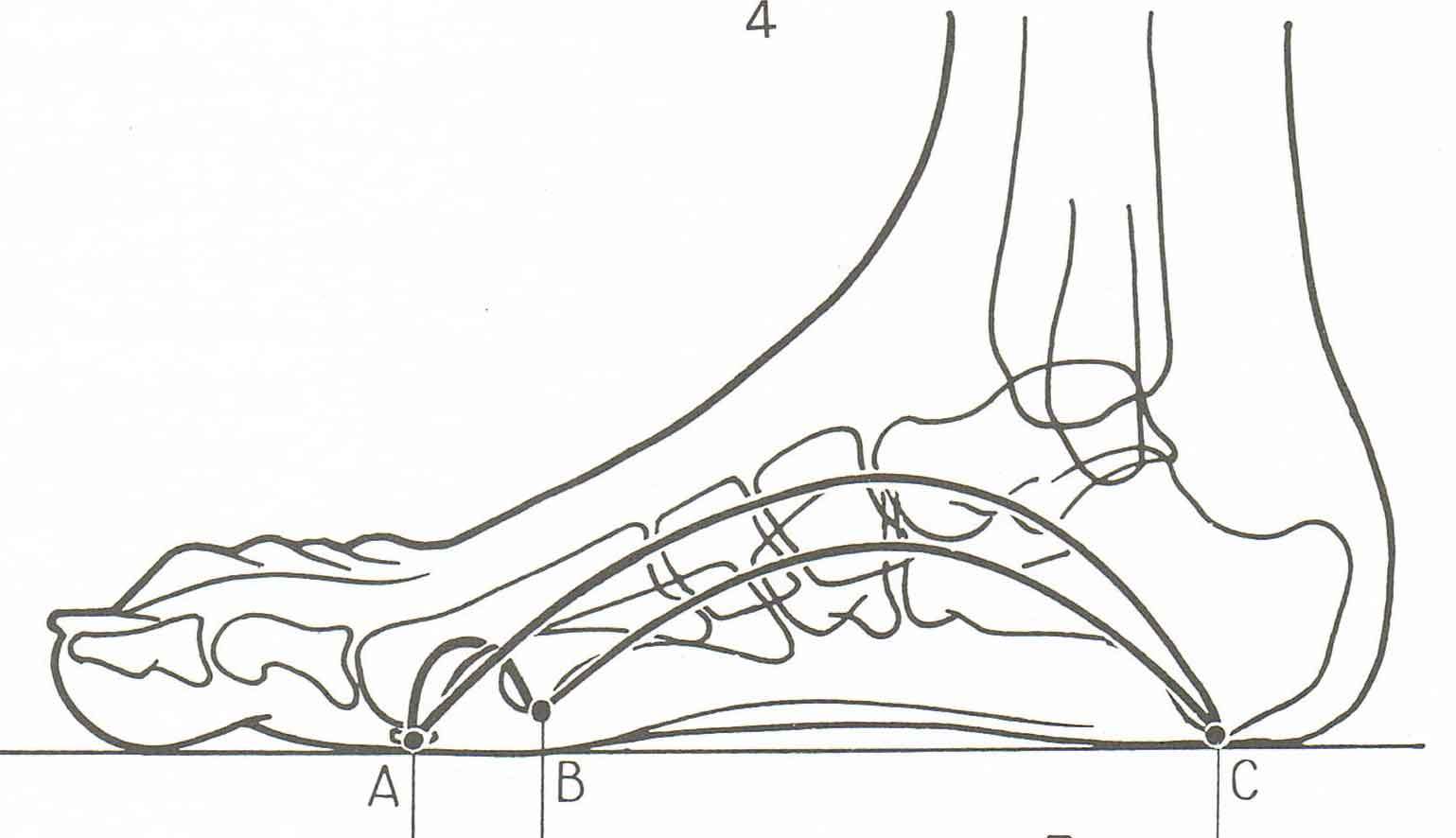

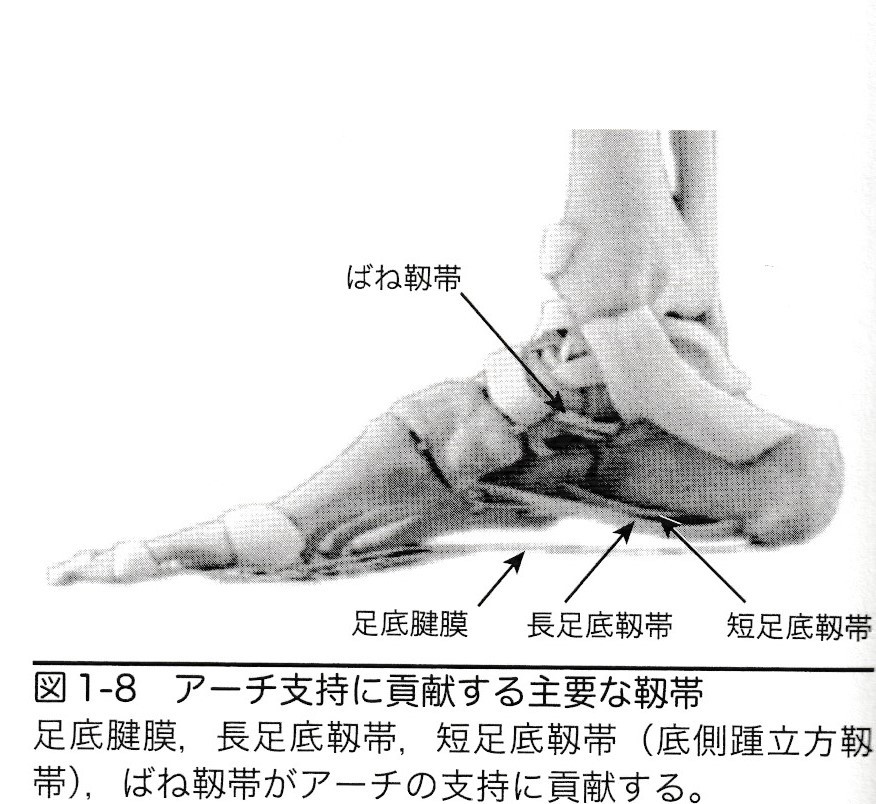

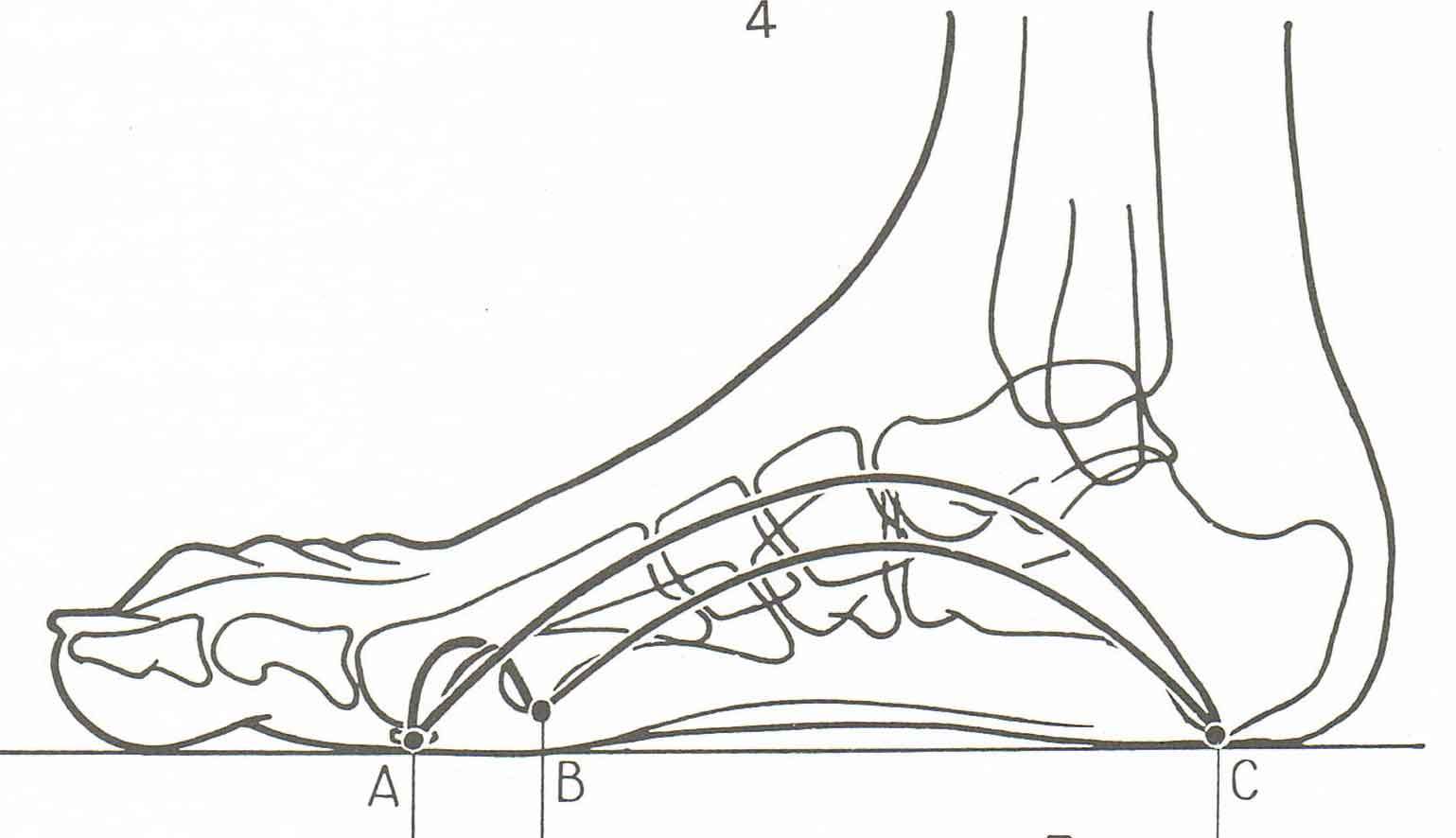

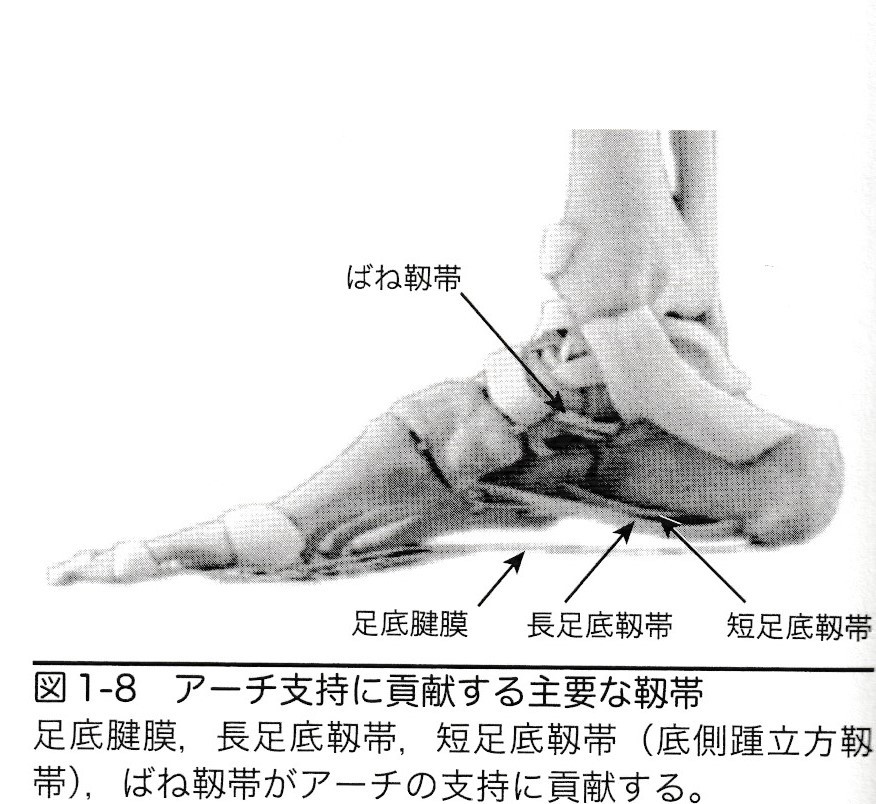

そして、足の構造で特徴的なのは「アーチ」ですね。

様は「土踏まず」がある事ですが。実は人間と同じく二足歩行が出来るお猿さんには土踏まずは無いのです。

この土踏まずがある事で人間は「立位での重心コントロール」「運動時における地面からの衝撃吸収」「エネルギー効率の良い歩行」が出来ているのです。

アーチには

・横アーチ

・外側縦アーチ

・内側縦アーチ

の3つのアーチがあります。

アーチ構造は「三脚」に例えられる事があります。

三脚もバランスよく立っていると重さが増えても構造がかえって安定しますが

バランスが崩れると途端に不安定になり、ちょっとした負荷で崩れます。

アーチもバランスが良い時には靭帯などの静的支持機構で安定していますが、バランスが崩れると筋力などの外的支持機構への依存度が急激に増えます。

外側縦アーチは骨性の安定が強いので崩れる事は余りありませんが、内側縦アーチは構造上の安定が弱く、筋肉や靭帯の支持機構に依存している為に

他のアーチに比べて構造が崩れやすいです。

続いて、ご質問にあった

足の筋肉の話ですね・・・

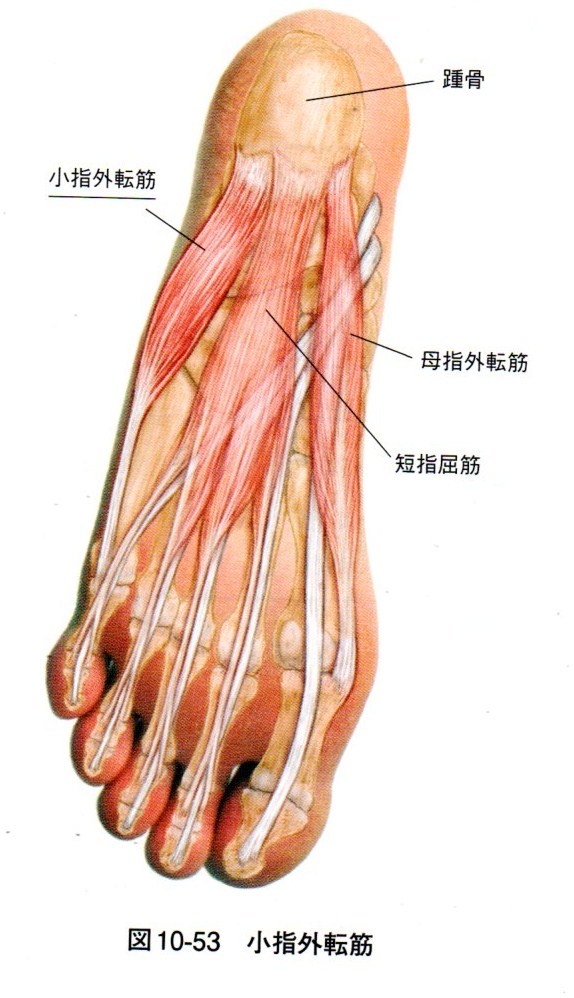

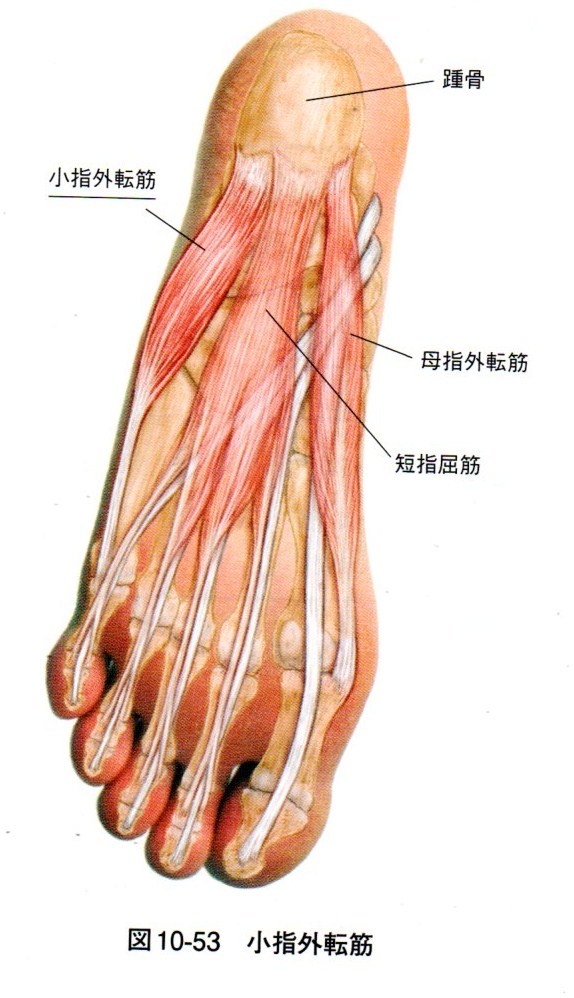

足の筋肉には

足の骨に筋肉の「起始」「停止」の両方を持つ

「足内在筋」

太ももや脛の骨に筋肉の「起始」を持ち、足の骨に「停止」を持つ

「足外在筋」

の二つがあります。

ここが一つのポイントで

足の裏の筋肉をつったからといって、足の裏にある筋肉では無く、脛の筋肉をつっている事も考えられるという事です。

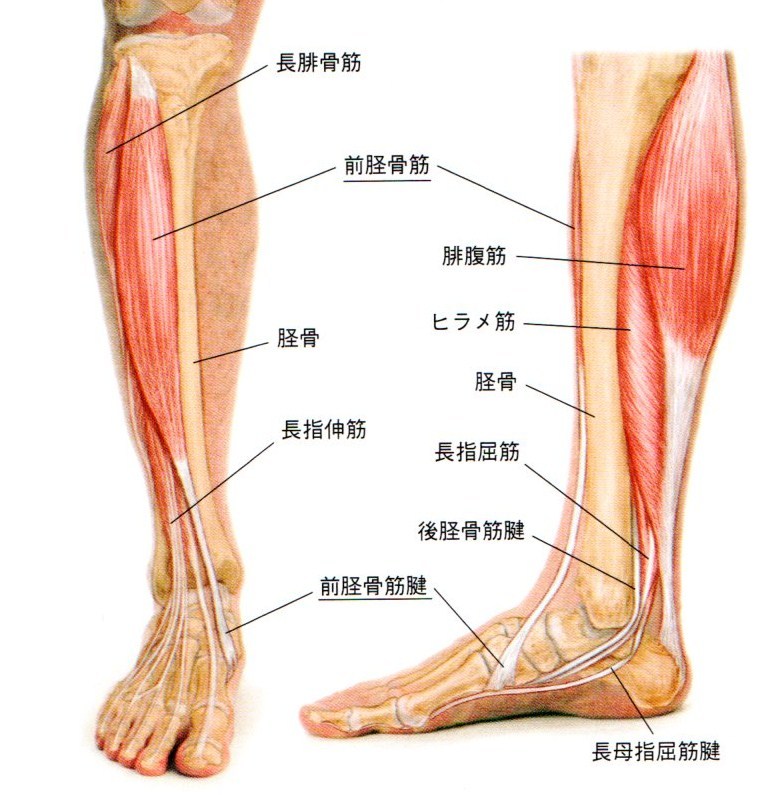

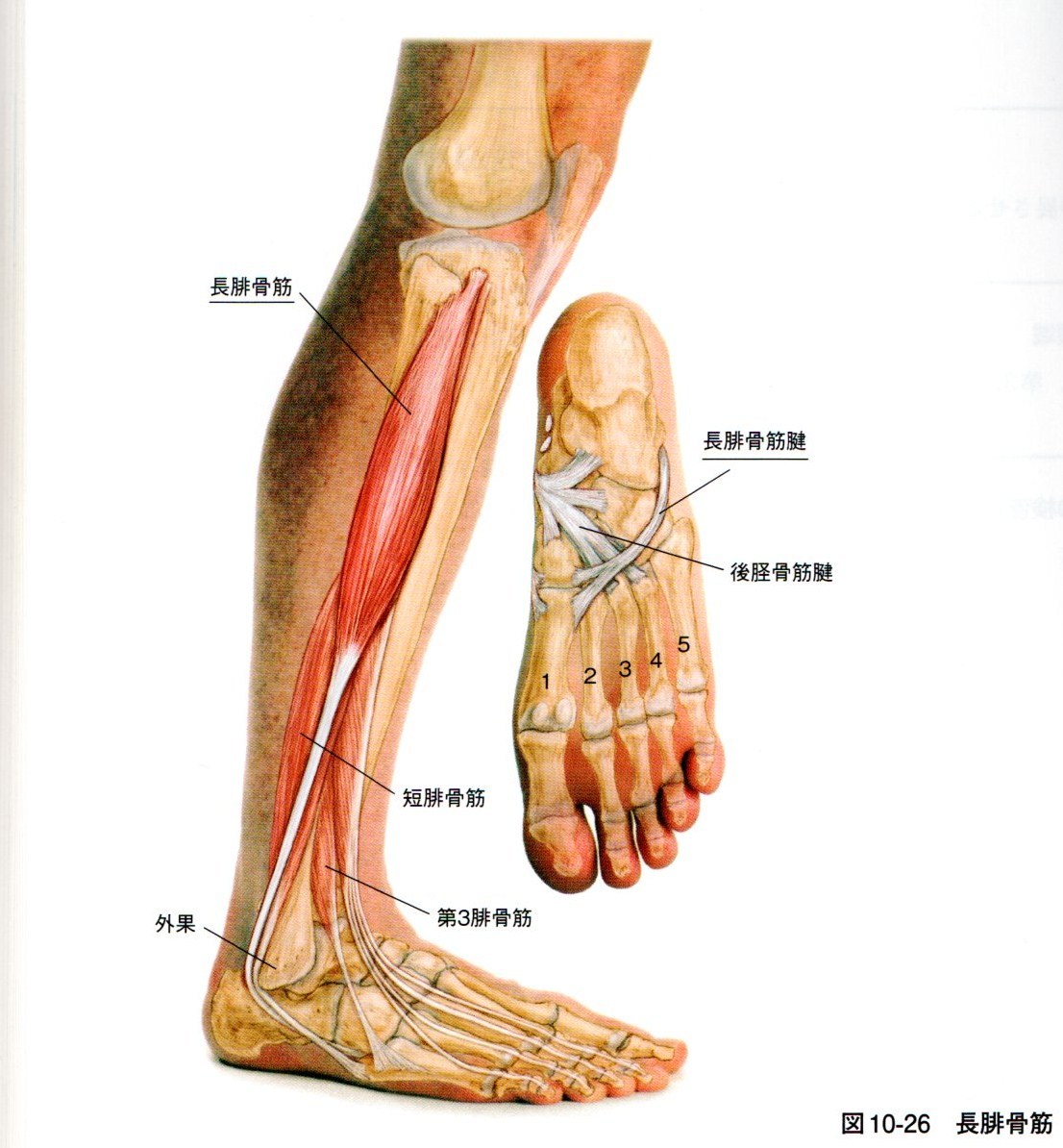

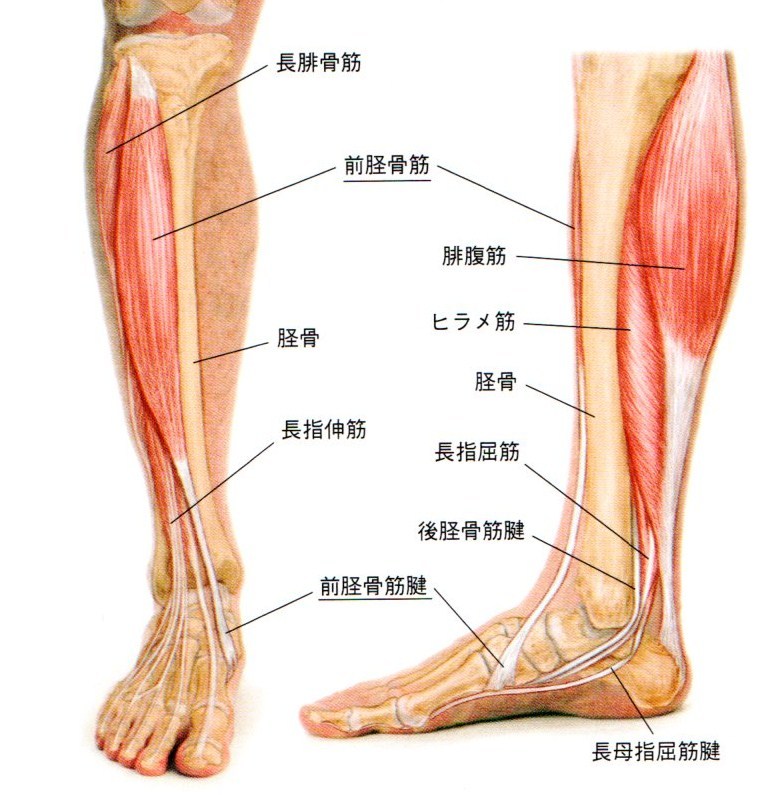

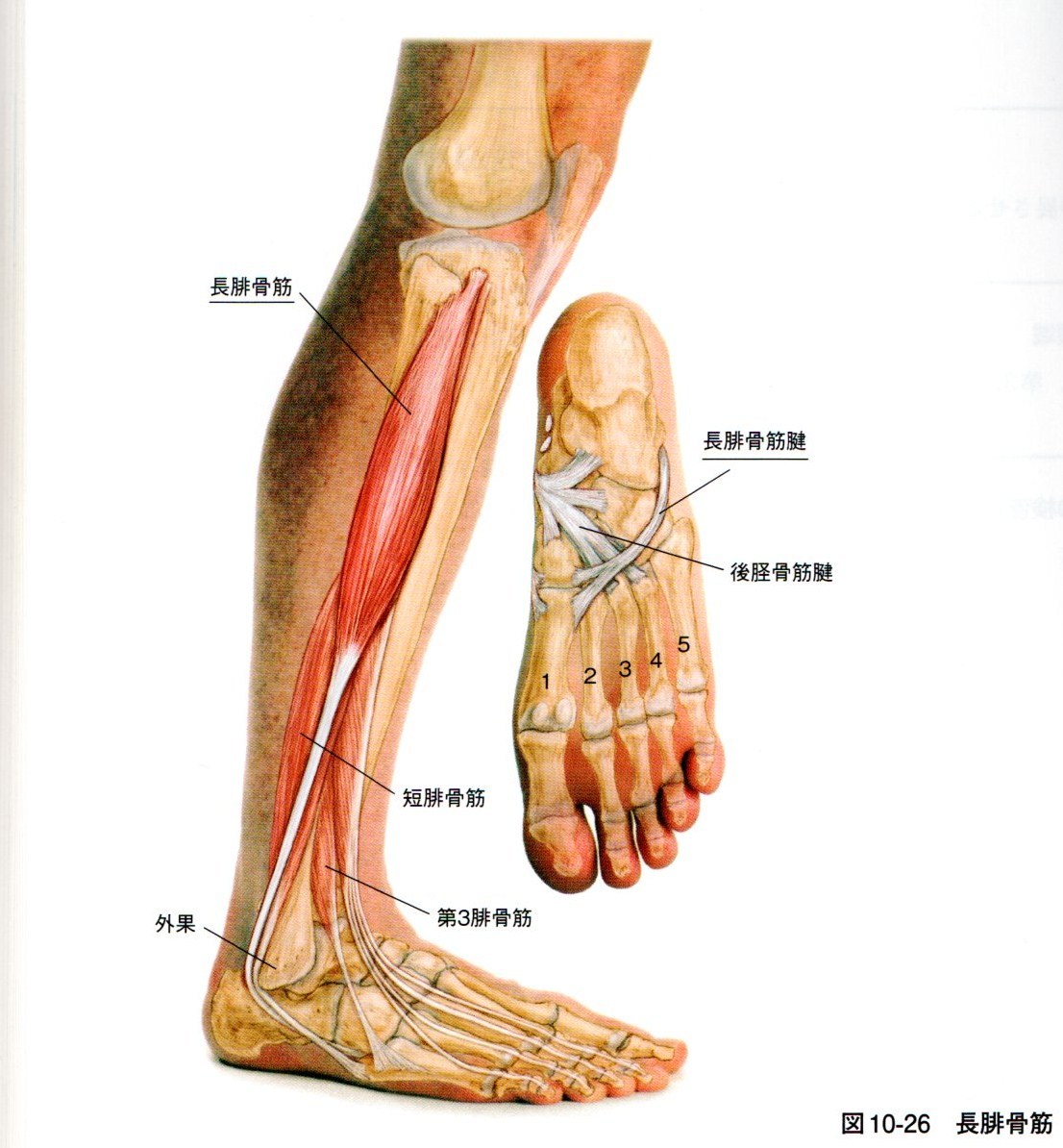

特につりやすい筋肉として有名な「後脛骨筋」は足の裏の内側に停止部があります。

「足の裏の内側がつってしまう」

という方で、良く調べると後脛骨筋がつっている方が結構多いのです。

「指を動かすとつってしまうから内在筋だと思う」

と考える方もいらっしゃるかも知れませんが、外在筋にも指を曲げ伸ばしする筋肉があります。

「長母指屈筋」「長指屈筋」「長母指伸筋」「長趾伸筋」などです。

「足内在筋」の働きとして考えられるのは「立位での重心コントロール」「場面によりアーチ高を柔軟に変化させる事による適切な衝撃吸収」

「足外在筋」の働きは歩行時、走行時に「推進力」を生み出す事であったり、アーチ高のコントロールにおいては足内在筋の補助的役割の様です。

この「足内在筋」「足外在筋」の双方とも、負担が強くなり、疲労がたまりやすい足の状態があります。

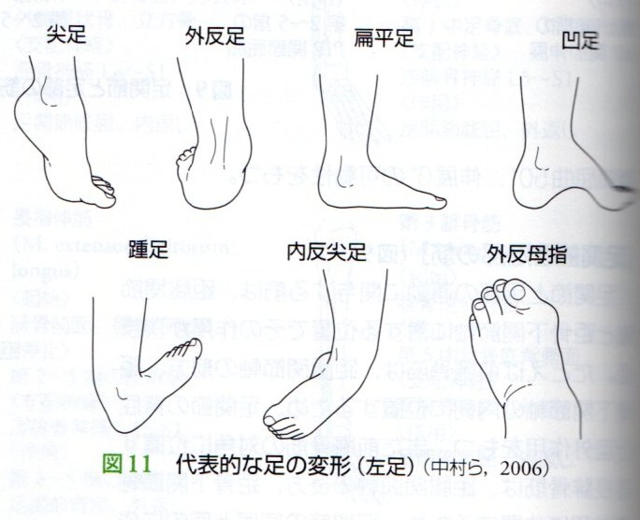

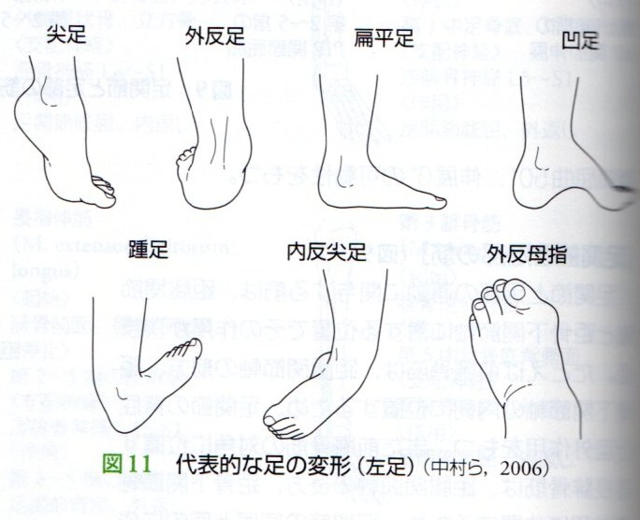

それは「回内足」です。

「偏平足」とは大雑把な分類の事で、つまりは土踏まずが落ちている事です。

まれに筋肉が付きすぎて土踏まずが無い人もいるらしいですが(昔陸上の末次選手がそうだと話題になりましたね)

そのように筋肉が発達して、単純に足裏と地面の隙間が無い人は問題ないのです。

問題は自然な立位で足関節の位置が「回内」が強くなってしまい、土踏まずが下がっている「回内足」が原因の偏平足なのです。

回内足はランナーの人達はよく耳にすることが多いかもしれませんね。

ランニングする人の中では「ハイパープロネーション(過回内)」は良くないというのは割と知れ渡っていますから。

しかし、少し勘違いしている人も多いです。

解釈間違いというべきでしょうかね?

「ハイパープロネーションは良くない、なのでいつでも土踏まずは上がっていなくてはいけない」

と勘違いしている方が結構多いです!当院のお客様の中にも何人かいらっしゃいました。

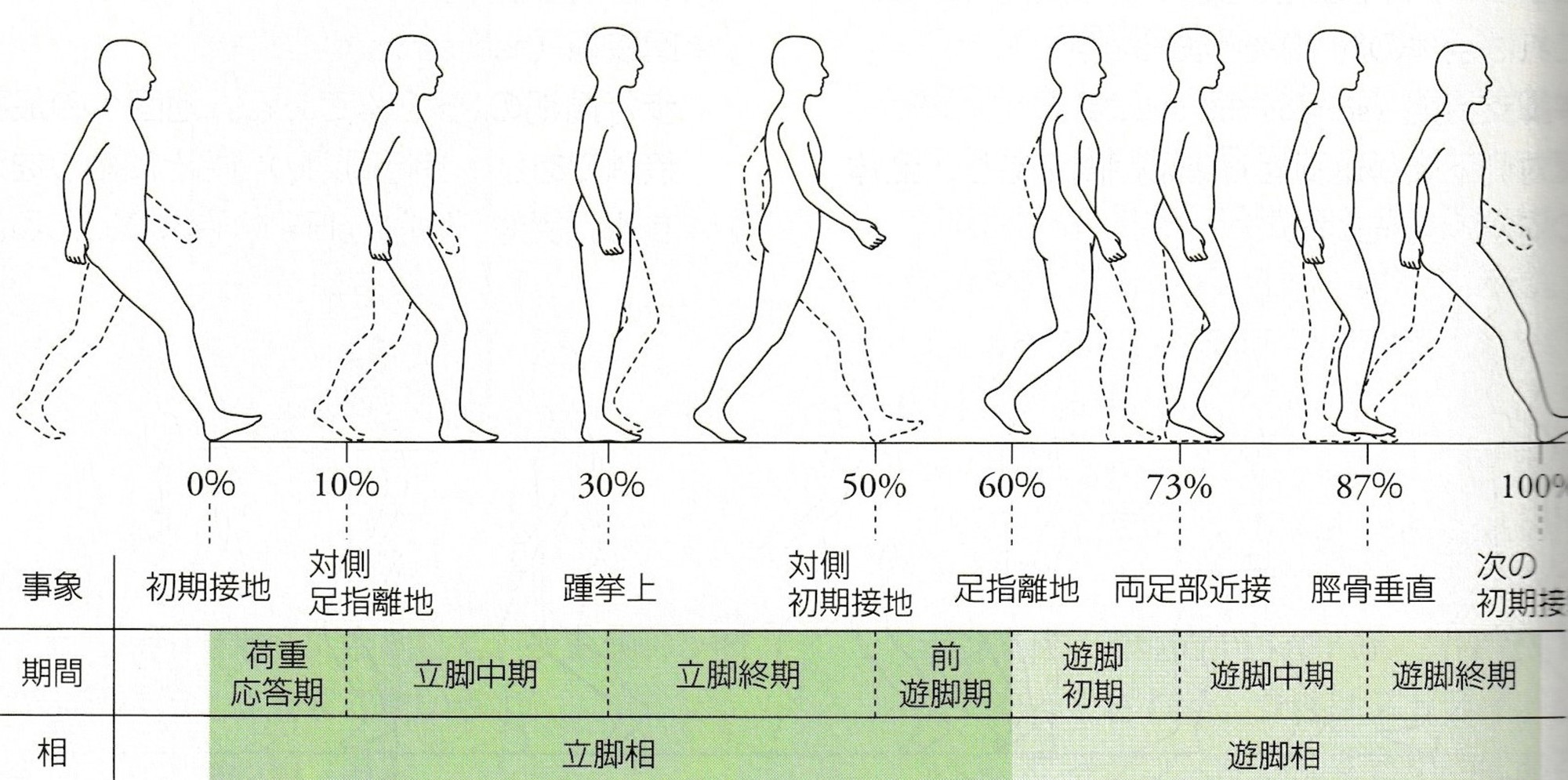

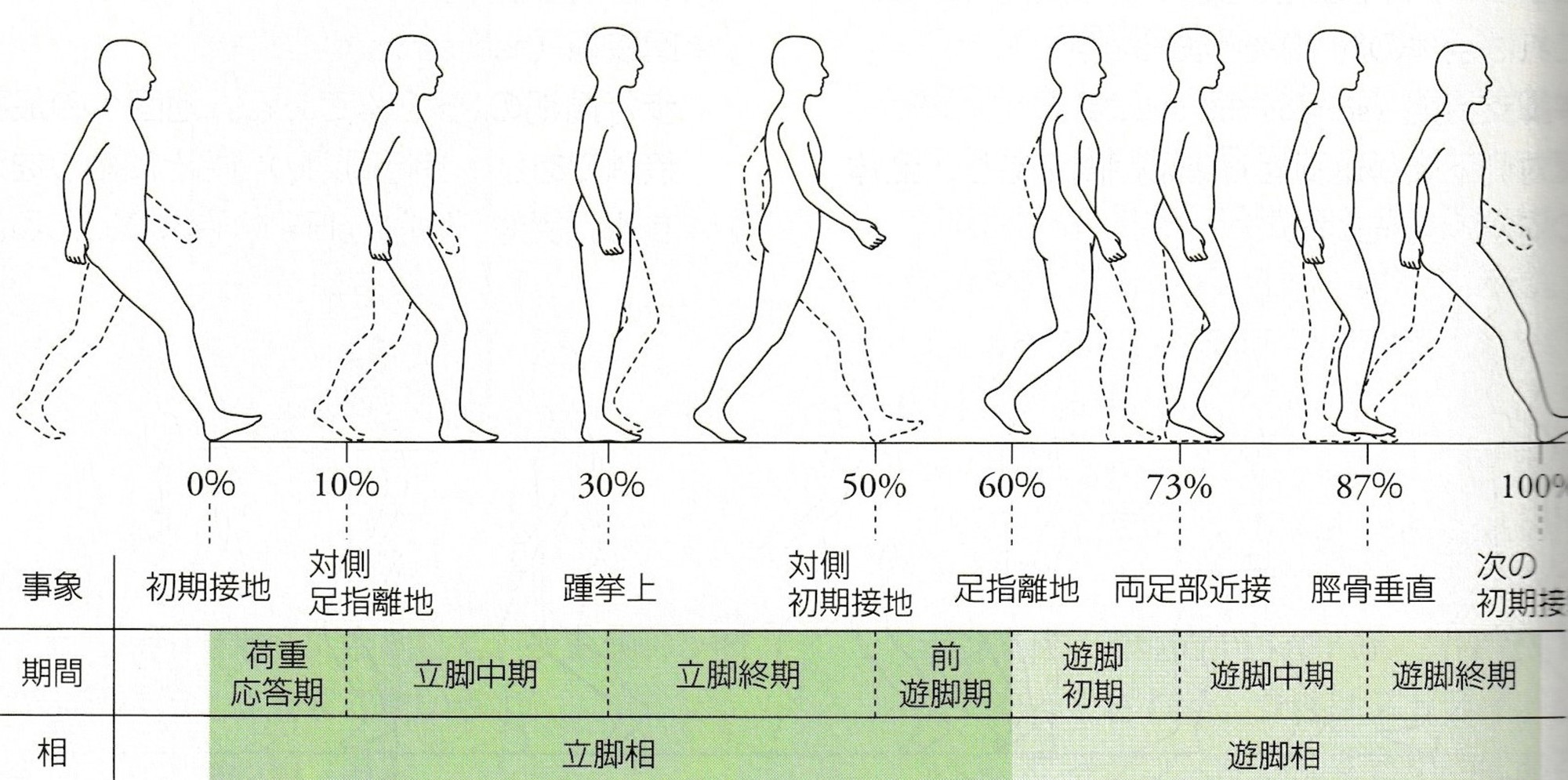

実際には「歩行周期」

つまりは歩行する中での動きの中で、土踏まずは「上がったり」「下がったり」するのが正常です。

それぞれに役割分担がある訳です。

衝撃吸収する時には回内する事で土踏まずが下がって、足の関節が緩む事で衝撃吸収しています。

また、逆に地面を蹴る時には回外する事で土踏まずが上がって、足の関節が固まり剛性を高める事で大腿や下腿の筋力を地面に伝え

推進力を得る事が出来るのです。

つまり「土踏まずが上がる事も下がる事も悪い事ではない」のです。

厳密には問題となるのは、適切なタイミングで「回内」「回外」の関節運動が起こっていない事なのです。

適切なタイミングで「回内」「回外」の関節運動が起こる為の大前提としては自然立位で足関節が「ニュートラルポジション」で立てる事です。

つまり、車のギアで考えると今の世間の現状は「ギアを5速に入れるのは良くない」と騒いでいる感じです。

大事なのは、車を停車している時には「ギアがニュートラルに入っていて」車を動かす際に「どのギアにも素早く入る」事が重要なのです。

当然ですが、時には「ギアを5速に入れる」ことが必要な時もあります。

問題なのは車を停車している時も「ギアが5速に入っている」事です。

そういう状態が続くと車が壊れてしまいますから…

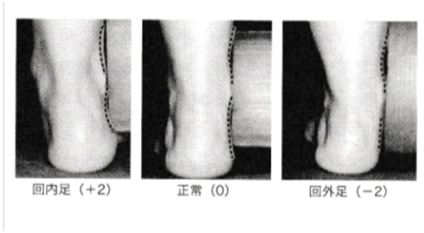

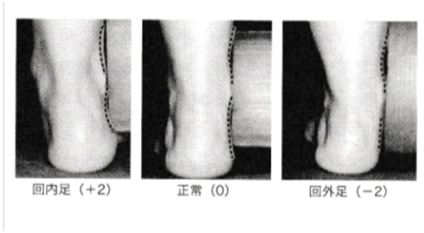

では、立位での回内足のチェック法を教えます。

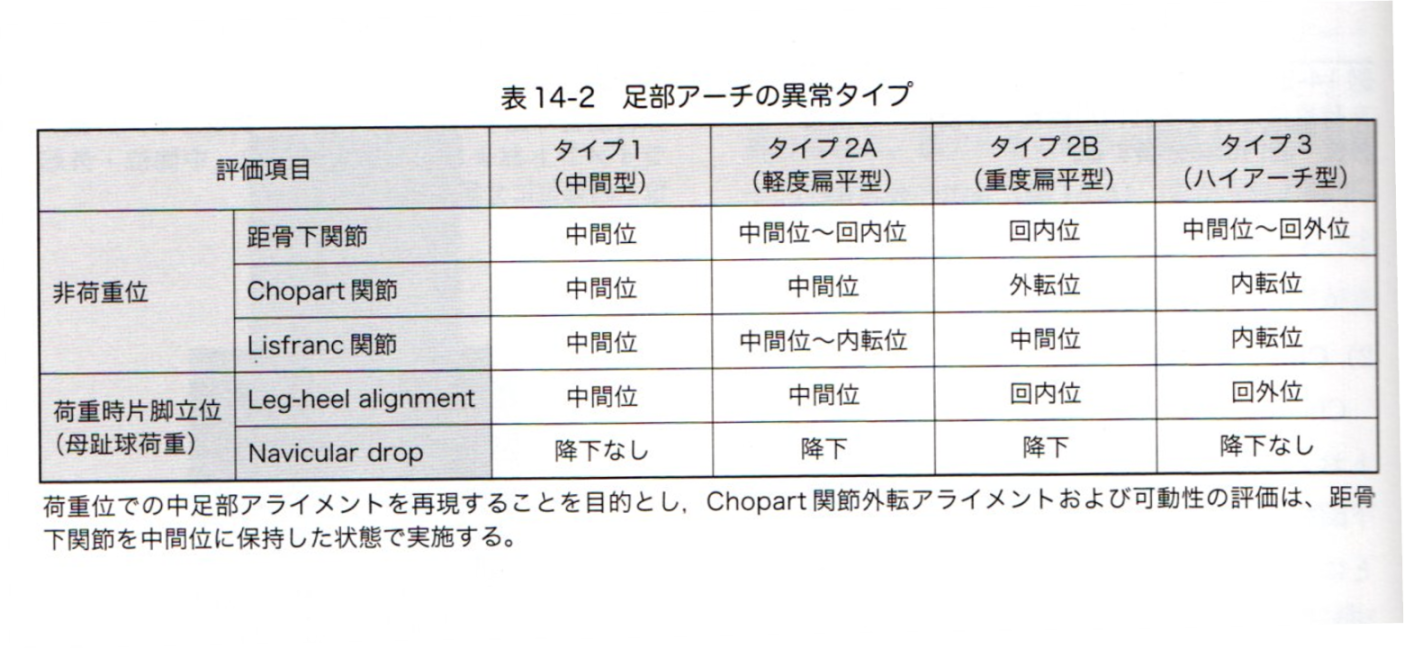

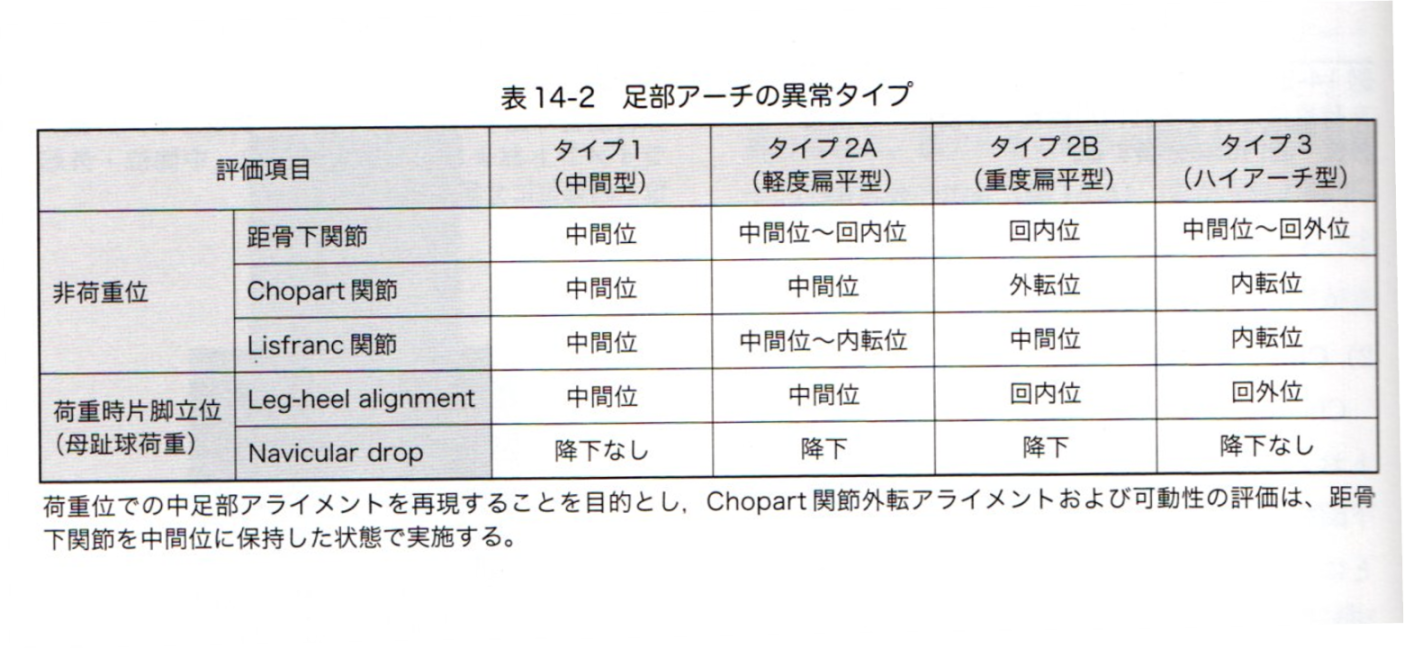

実は専門家でも細かく見る人は回内足でも「距骨下関節」「ショパール関節」「リスフラン関節」のどの関節が回内しているか?などでタイプ分けします。

一般の方でもなんとか分かる?距骨下関節のチェック法

その中でも一番簡便な方法を下に書いておきます。

腰幅くらいに足を広げた立位で踵を後ろから観察してください。

そして、外くるぶしのラインが上下ともに同じカーブを描くなら(上の中央の写真)正常なニュートラルな距骨下関節です。

上のカーブより下のカーブが強い場合は「回内足」の可能性が高いです。(左の写真)

まずはこれをチェックしてみて下さい!

チェックして、回内足だった

という人がいて、次に確認して欲しいのが「立ち方」です。

「えぇ~!立ち方と土踏まず関係あるの?」と思われる方もいらっしゃるかと思いますが

関係ありMAXです!

単純に悪い姿勢だと足への荷重が変化するので良くないという意味もありますが(つま先に荷重すると横アーチが潰れるので分かると思いますが、前足部が回内しやすくなります)

他の部位も関係するのです!下の写真をご覧ください。

スタッフの森さんの写真ですが

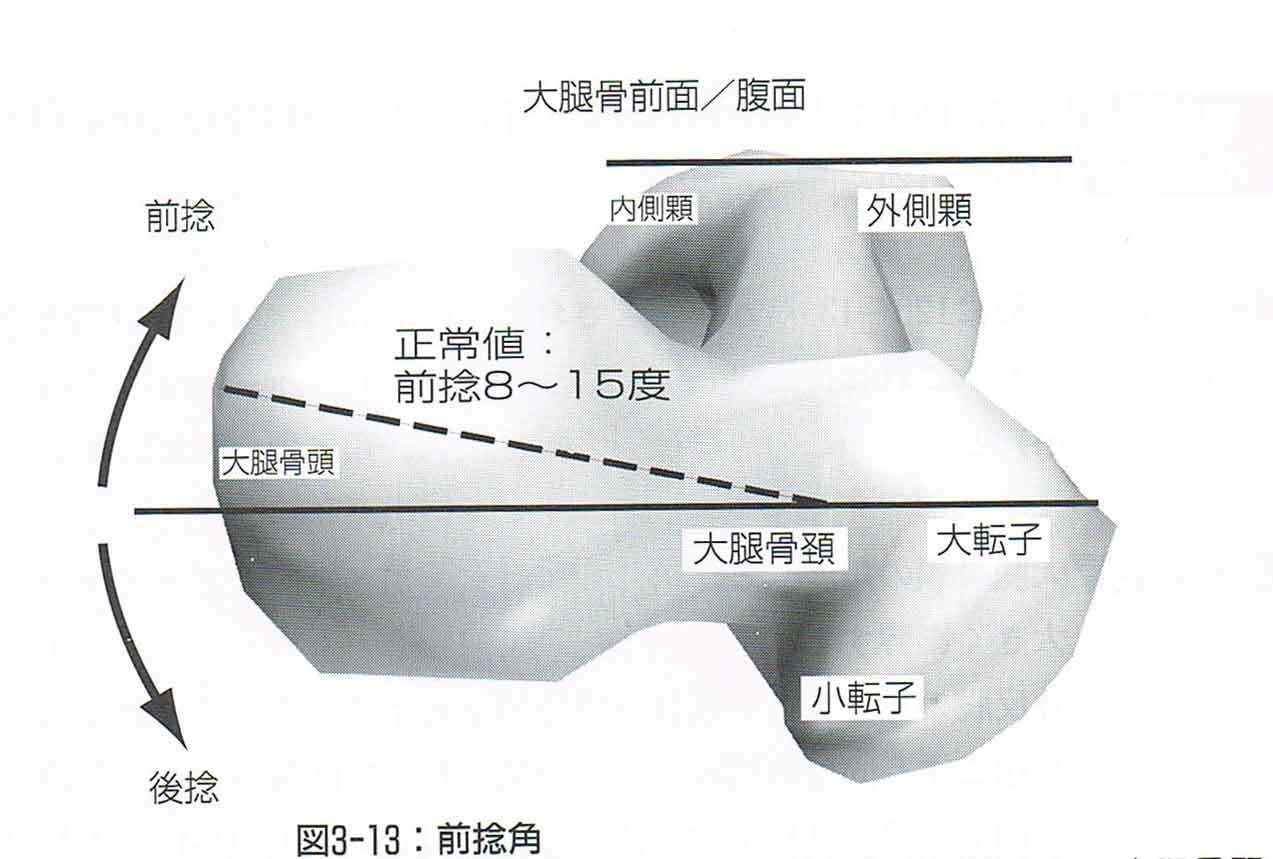

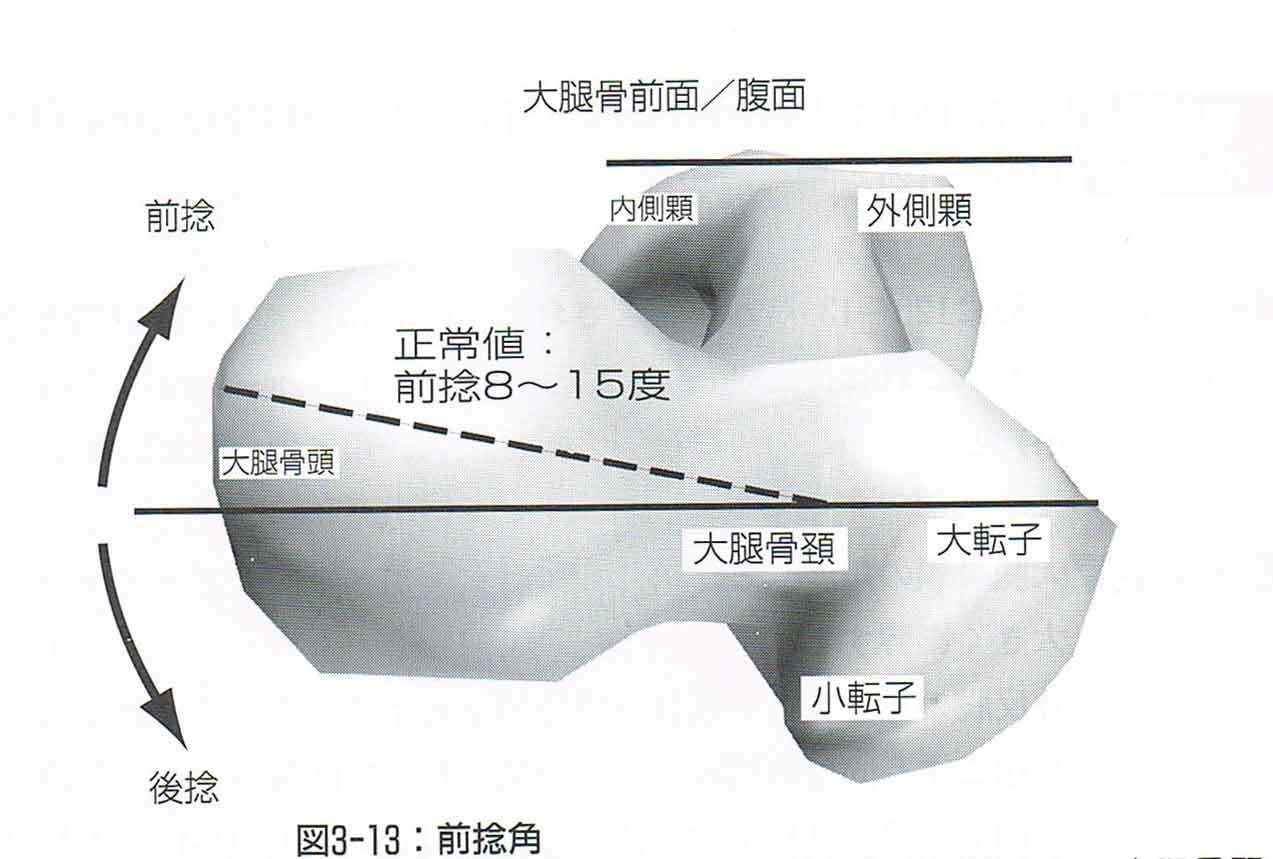

森さんは「後捻股」といって、普通の人が自然に立つと膝が正面を向くのですが森さんは膝がやや外側を向きます。

その時に各関節がニュートラルのポジションになる骨格なのです。

また、筋肉(筋膜)も適切な長さで捻じれも無いのです。

左は森さんにとって自然な立位姿勢です。

膝と脛がくっついていますね。

また、土踏まずもしっかりあります!

右は森さんにとっては不自然な立位姿勢

膝と脛が離れて、土踏まずも下がっています。

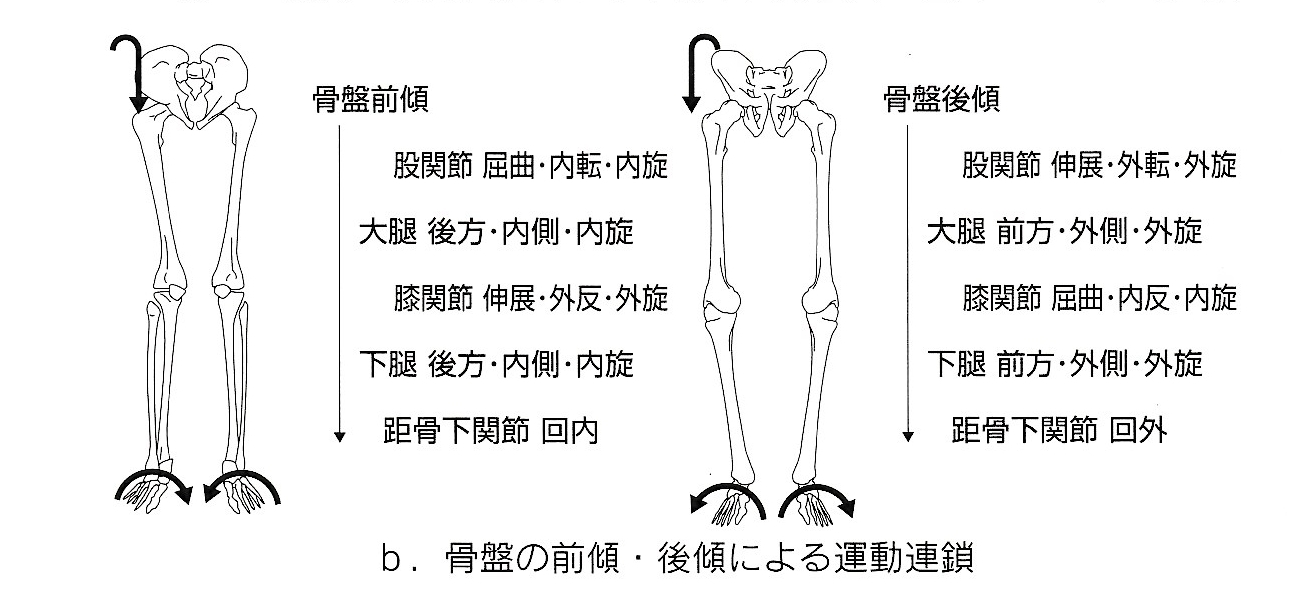

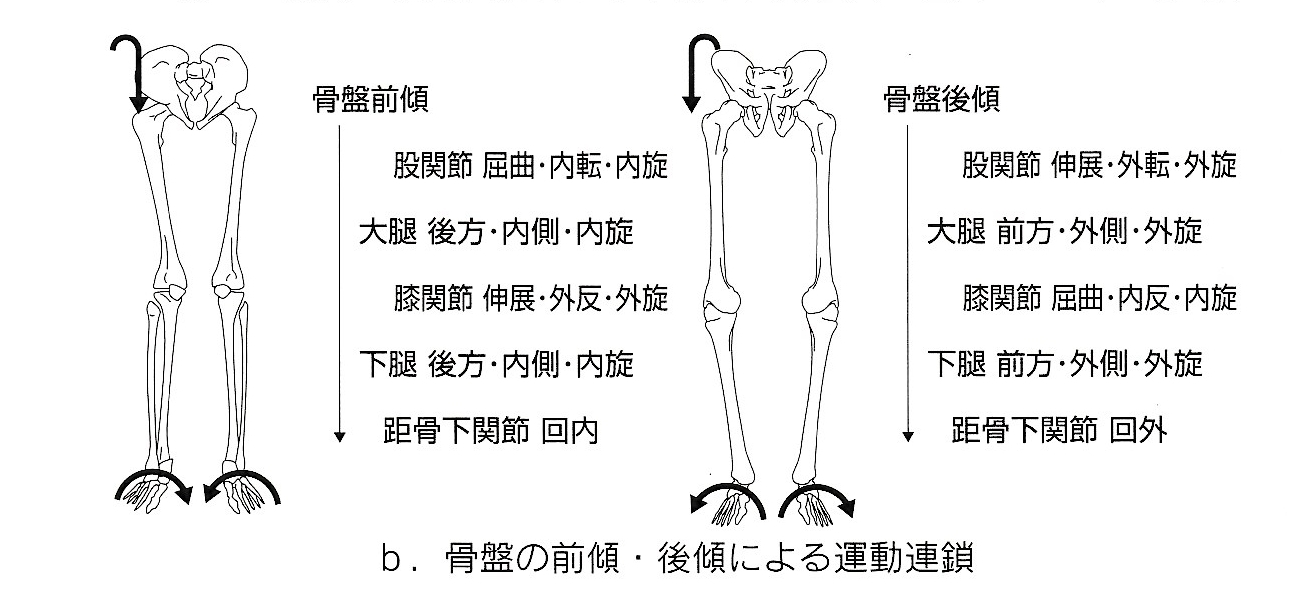

これは当たり前といえば当たり前で、人の身体には「運動連鎖」という骨格構造に依存した運動の連鎖があります。(筋肉は余り関係無いです)

足の場合には「下肢回旋運動連鎖」といって、骨盤、大腿骨、下腿、足部、がそれぞれ連動して関節運動が起きています。

皆さんも立位で足の裏の土踏まずの高さを感じながら、太ももを「内・外」に回してみてください。

土踏まずの高さが変わるのが分かると思います。

要するに、立位で間違った立ち方をしていると、歩いた時も間違った足の使い方になりやすいという事です。

もう少しかみ砕いて説明すると・・・

真っすぐ立った状態で、姿勢が悪くて土踏まずが下がっている人は、歩いている時にはもっと下がってしまうという事です。

なので、まずは立った状態で自然に立てているか?が重要なのですね。

でないと、土踏まずの評価がしにくいです。

自然に立てていても土踏まずが下がってしまう場合はどうしましょうか?

かなり長くなってきたので、次回に続きます!

参考文献

|

|

|

|

|

|

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/159e28ba.bd62b59a.159e28bb.0b9c6300/?me_id=1213310&item_id=11199729&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0709%2F9784752930709.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/159e28ba.bd62b59a.159e28bb.0b9c6300/?me_id=1213310&item_id=18213109&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0395%2F9784763900395.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/15a13357.bdbf66f9.15a13358.80a550c4/?me_id=1276609&item_id=12041054&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbooxstore%2Fcabinet%2F00867%2Fbk4758317127.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)