|

さて、インピンジメント症候群の予防について3回に渡って書いてきましたが、今回は「インナーマッスルとアウターマッスルのバランス」について説明したいと思います。

まず、予備知識として「インナーマッスルとは?アウターマッスルとは?」について簡単に説明します。

《インナーマッスルとは?アウターマッスルとは?》

インナーマッスルとは良く聞く言葉ですが、アウターマッスルは余り目にする事、聞く事が無いと思います。

当然ですがインナーがあれば、アウターもあります。

しかし、それらが実際のところは身体にとって何か?を説明しているネット記事などは本当に少ないです。

何となくインナー使えないと良くないので、インナー使えるようにならないと…

みたいなのがネット記事の大半ではないか?と思います。

インナーマッスル

深層筋であり、持久筋、単関節筋が多く、運動時には主に関節のスタビライザー(安定)として働く。

アウターマッスル

表層筋であり、筋トレで鍛えるのはアウターと思っていただいて良い、速筋、多関節筋が多く、運動時には主に関節のモビライザー(可動)として働く。

《アウターが緊張するとインピンジメントしやすい》

結論から言いますと、肩周囲のアウターマッスルの緊張が強い人は「インピンジメント症候群」のリスクが高まります。

そもそも論になりますが、身体のどの関節においてもアウターマッスルに過度な緊張がある事は関節を不安定にさせます。

これはアウターマッスルの方がインナーマッスルより、筋の起始停止の距離が関節運動の回転中心から遠い事から生じる現象です。

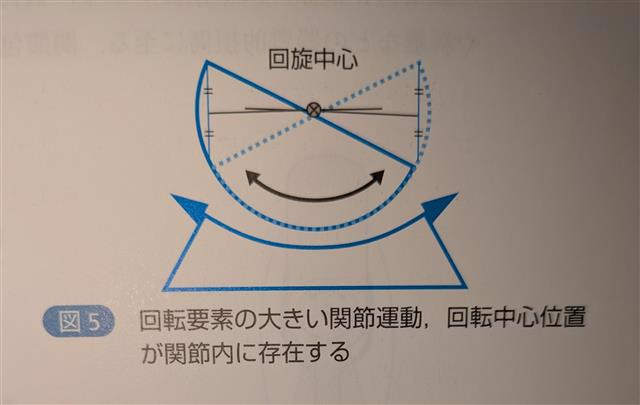

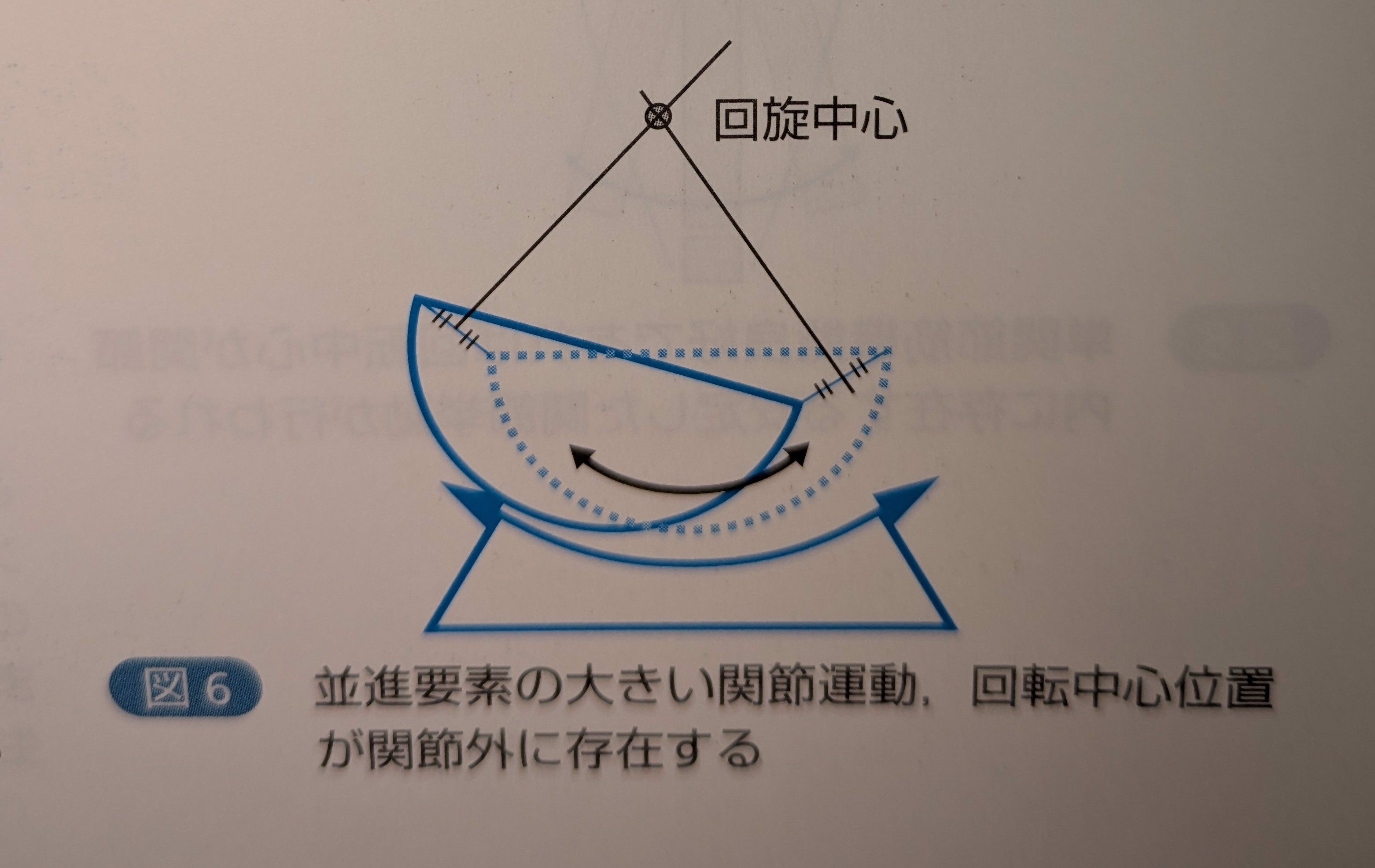

インナーマッスルが収縮する際には「回転運動」が中心で関節運動が行われますが

アウターマッスルが収縮する際には「並進運動」が中心で関節運動が行われます。

つまり、アウター優位の関節運動では関節面がスライドしながら身体が動く訳です。

厳密さには少し欠けますが、分かりやすく説明すると「関節がズレながら運動が行われる」訳です。

その為に人間の身体で運動が起こる際には通常はどの関節においても「インナー➡アウター」の順番で筋収縮が起こります。

これは人間の運動の原理・原則のようなものなので、一般の方にも必ず覚えておいて欲しい運動知識の一つです。

インナーマッスル、アウターマッスルについて、もう少し詳しく知りたい方は下の過去動画をご覧ください。

《肩のインナーマッスルは肩関節回旋腱板とも言う》

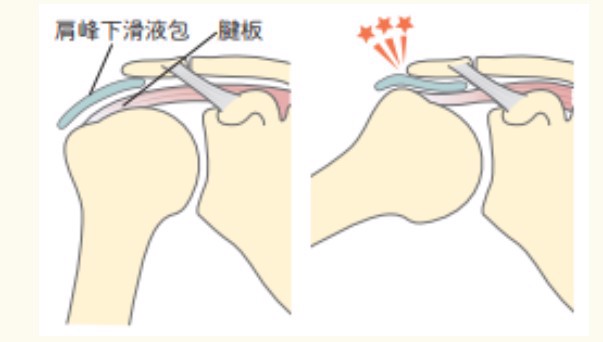

このコラムで肩関節のインナーマッスルである「棘上筋」がインピンジメント(衝突)の直接の被害を受ける筋肉だと言う話をしました。

しかし、ネットなどで調べるとインピンジメントされるのは「ローテーターカフ」「肩関節回旋筋腱板」と書いている記事もあると思います。

実はこれらは全て同じもので、肩関節(肩甲上腕関節)の周りにあるインナーマッスルの事を別名「ローテーターカフ」「肩関節回旋筋腱板」などと呼びます。

ローテーターカフの中の一つが棘上筋になります。

肩関節と肩甲骨をつなぐ靭帯、関節包は非常に緩く、肩関節(肩甲上腕関節)は動きやすい反面で不安定なのが特徴です。

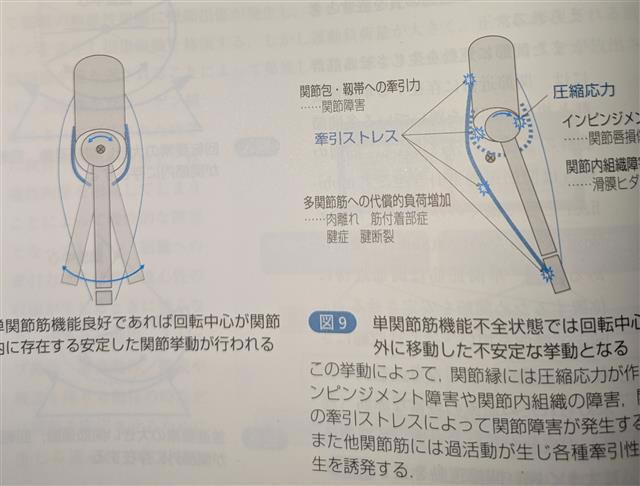

靭帯と関節包だけで上腕骨を支えるならば、ちょっと肩甲骨の角度が変わっただけでも肩がズレてしまいますが、実際には4つのローテーターカフと呼ばれるインナーマッスルが肩甲骨から肩関節が外れないようにサポートしています。

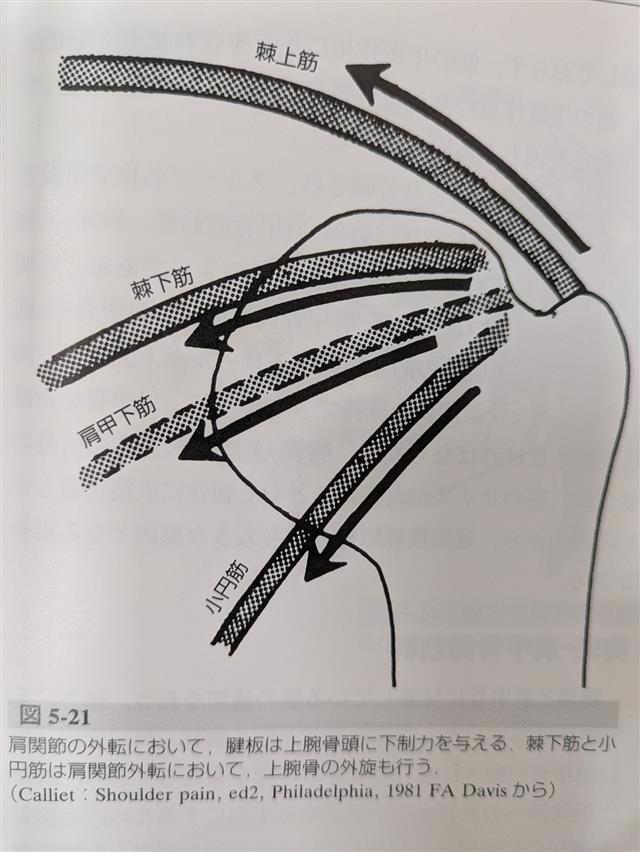

面白い事にこの4つのローテーターカフのうち棘上筋以外は全て収縮すると上腕骨頭を「下方向」へ牽引する力が発生しさせます。

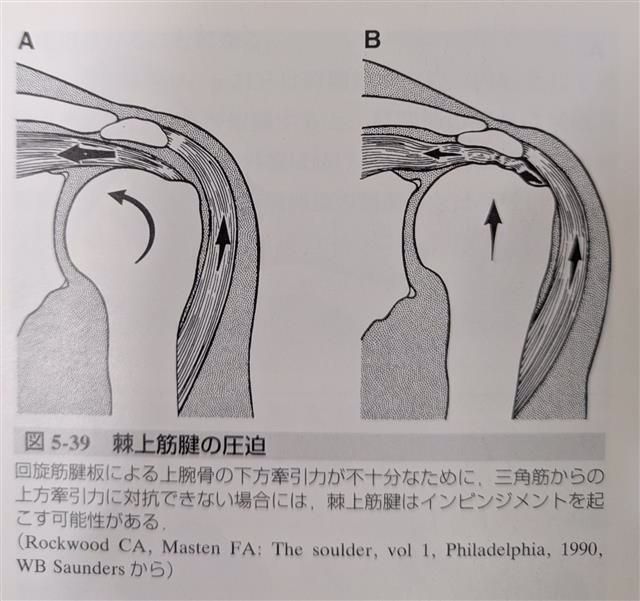

逆に上腕骨の屈曲や外転(バンザイ動作)の際に働くアウターマッスルである「三角筋」は上腕骨頭を「上方向」で牽引する働きがあります。

つまり、アウターとインナーでバランスを取り合っている訳です。

肩関節の屈曲、外転においてもインナー➡アウターの順番で筋収縮する事で上腕骨頭をなるべく求心位に保てる仕組みになっています。

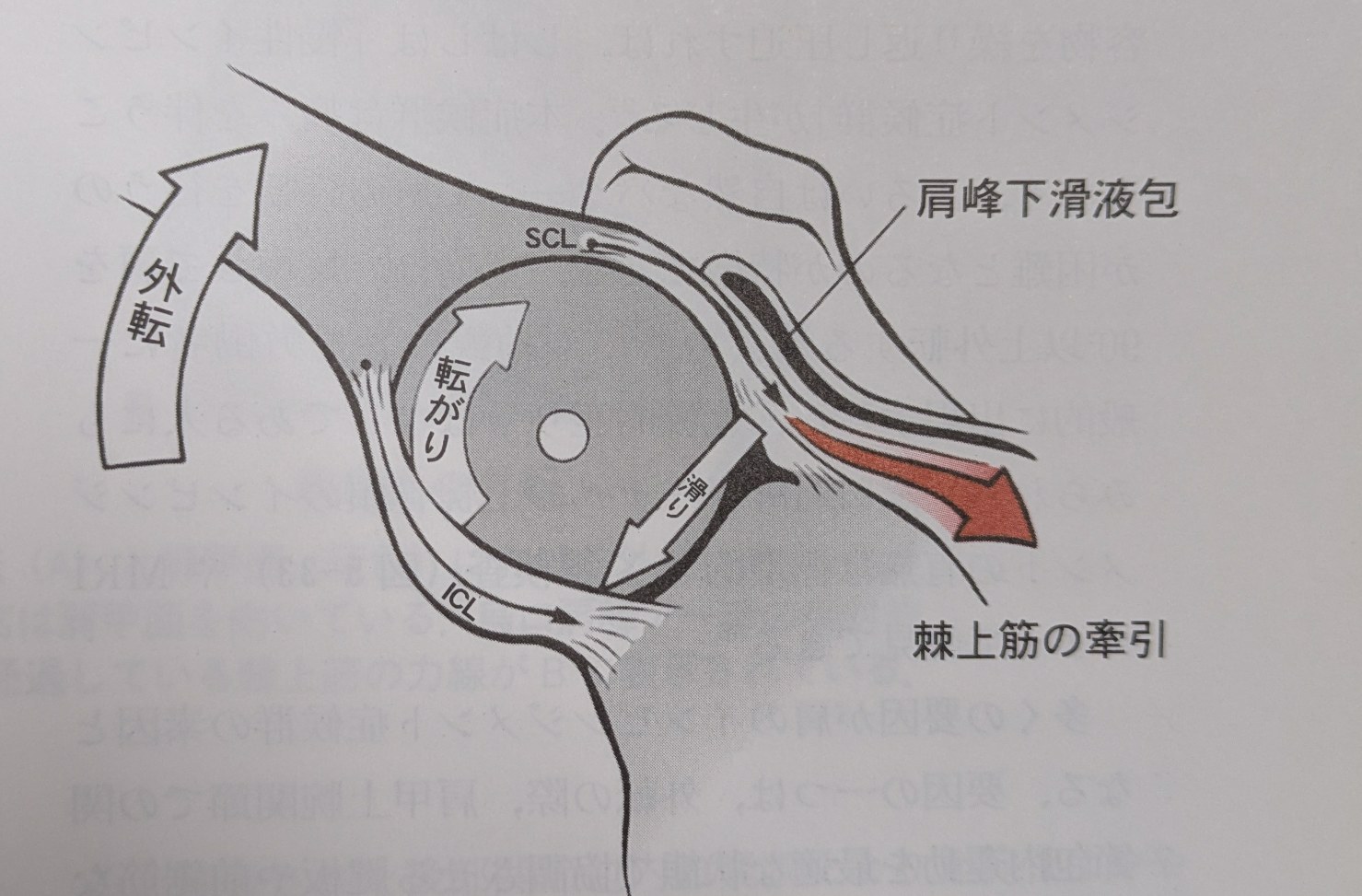

具体的には肩関節屈曲、外転時には棘上筋が先に収縮する事で付着している関節包を引っ張り、その力で上腕骨の骨頭を下方向へ押し下げます。

その後に三角筋が収縮する事で上腕骨は過度に上方に移動せず、肩峰と衝突しないようにバンザイが出来ると言う訳です。

《おくがわ整体院の整体施術でのインピンジメント改善方法》

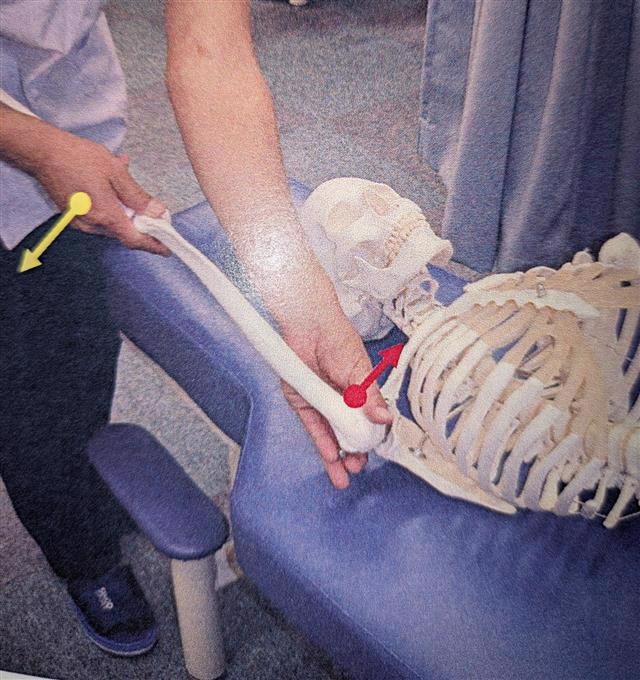

当院の施術においてはまず屈曲や外転時の「関節包内運動」を徒手的に確認します。

通常ですと、挙上や外転時には上腕骨頭は肩甲骨の関節窩に対して「下方向へ滑る」動きが生じます。

まず、徒手で上腕骨を下へ押し込み「滑り」の動きが生じているのか?を確認します。

インピンジメントが起こるのは下方向への滑り運動が生じていないケース、または十分でないケースです。

そのような場合には「エンドフィール(関節を動かした時の感覚)」から、関節包内運動を制限している「因子」が何か?を判別します。

関節軟骨などが挟まっている場合には、金属の欠片にブロックされているようなエンドフィールが起きます。

筋肉の短縮などが制限しているケースでは柔らかい弾力、関節包、靭帯が短縮しているケースではやや硬い弾力を感じます。

炎症による痛みで過度に筋が緊張しているケースでは、関節を動かすと徐々に制限が大きくなっていく感覚があります。

このようなエンドフィールの感覚が分かるまでにはかなりの訓練が必要になります。

制限の要因が何かによってアプローチを変えます。

具体的には筋肉の短縮ならば筋膜リリースなど、関節包、靭帯の短縮ならば関節も美ライゼーションなどを行います。

《まとめ》

40肩、50肩の原因になり得る「インピンジメント症候群」の予防法について4回に渡って説明いたしました。

自画自賛するようで恐縮ですが、ネットではなかなかこのような本質的な知識に関する情報発信は目にしないと思います。

恐らくは今回のコラムのように詳しく説明する必要が出るので長文になってしまうからでしょう。

また、ネットの情報は有料の情報でもない限りは「不特定多数」の方の「目を惹きつける」それ自体が第一目的になっている事であったり、多くの人(身体に関心の無い人も含め)に読んでもらう為に内容が奇抜であったり、簡単にならざるを得ないのではないか?と私は考えています。

身体に関心があるとはいえ、皆さまが独自に専門書を購入して勉強してまで身体のケアをするのはハードルが高すぎると思います。

と言う事で、当院のメルマガではなるべく専門書からの引用を始め、エビデンスが明確な内容を発信しています。

知識の方は当院メルマガで手に入れていただき、それも鵜呑みにせず最終的にはご自身の身体の感覚で確かめてから信じて頂きたいと思います。

最終判断を自分の感覚にする理由はヒトの身体には「個人差」があるからです。

エビデンスには十分に気を付けて毎度コラムを書いてはいますが、人それぞれ骨格など異なるので解剖学的な事実=あなたの事実とは言えません。

自分の感覚に自信を持てないと言う方には、当院のパーソナルトレーニングでボディワークを受けて頂く事もお勧めいたします。

メルマガで得た知識を参考に最終判断は自分の身体に尋ねる事が出来るようになれば、あなたの健康は約束されたようなものだと思っております!

参考文献:

・運動機能障害症候群のマネジメント

・系統別・治療手技の展開

・体幹モーターコントロール

など

|