ブログBLOG

『骨について①』

-骨は日々変化してしている-

皆さんこんにちは、おくがわ整体院スタッフ 及び TC研究会 理学療法士の梅澤です。

本日もコラムに興味をもって頂き本当にありがとうございます。

今回のコラムの内容は『骨について』です。

今までに何度か骨折についての内容のコラムなど書かせて頂きましたが、今回はもう少し基礎的な内容とさせて頂き 施術家やトレーナーの方は復習として クライアントの方は身体を良くするための豆知識としてご利用して頂ければ幸いです。

私の経験上ではありますが、クライアントの方の骨のイメージは“骨は硬くて 殆ど変化していない 中には鉄のようなイメージ” というような方もいらっしゃいました。

しかし、実は骨は筋肉などと同じように日々変化しており、弱くもなりますし強くなることもできます、そして質も刻々と変化しています。

おくがわ整体院では筋膜に対してのアプローチも行っていますが、筋膜は骨の位置などを決定していくうえでも重要な役割をしており、そのことを考慮して骨を良い位置にしていくことも考えて施術をしております。

そうすることで筋膜だけでなく骨の形も変化させていくことを考えています。(但しこのことについては研究データとして出しているわけではないので現段階では個人的にそれがわかっているというレベルであるということをご理解下さい。今後おくがわ整体院やTC研究会でしっかりと研究発表などしていければと考えています。)

なので、骨は 鉄や棒のようなものではなく 植物の幹や枝のように生える向きや形を調整することができるわけです。 もちろん人の骨は体の内部に骨がある内骨格構造(虫などは外骨格構造)なので変化にも限度はありますが。

それではここから少し実際の骨の話に入っていきますね。

まず皆さんは骨の役割は何だかわかりますか?

何となくわかるけど・・・ という感じですかね。

以下のような役割があります。

◆体を支える

◆骨と骨の間に関節をつくり動かす

◆脳や内臓などの臓器を保護する

◆血液をつくる

◆ミネラル(カルシウムなど)を蓄える

以上のようなとても重要な役割が骨にはあります。

そのため骨に何か問題が起こると、とても大変なことになってしまうわけです。

次に骨がどのように変化しているのかをお話していきます。

私たちの骨は赤ちゃんから大人になる頃までは、背が伸びたりして変化を感じますがその後は背も伸びないので変化を感じづらいですよね。

しかし、実際は常に新しいものに入れ替えられています。 わかりやすい言葉だと新陳代謝などとも言いますし、専門的な用語だと骨のリモデリングなどとも言います。

骨のリモデリングの過程は、まず骨を壊す働きをする“破骨細胞”が骨を吸収(骨吸収)します。そして、骨を作る働きをする“骨芽細胞”が、破骨細胞によって吸収された部分に新しい骨を作るのです(骨形成)。

骨は、2~5か月かけて作り直され(リモデリング)、1~4年周期でこれを繰り返すと言われています。また、1年間でおよそ20%の骨がリモデリングされているとも言われています。

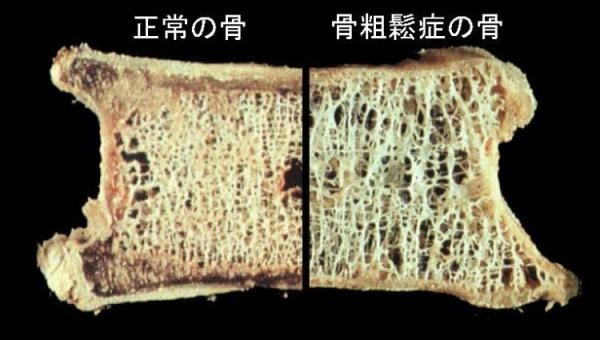

この骨形成と骨吸収のバランスが崩れるとご存知かと思いますが、骨粗鬆症になります。 下の写真をご参照下さい、右図の状態になると骨折などしやすくなります。

もう少し詳しくお話すると私たちの骨量※は、20歳前後をピークとし(最大骨量)、40~50歳ぐらいまでその量が維持され、それ以降は加齢に伴い、骨量が減少していきます。

そして加齢に伴い骨形成と骨吸収のバランスが崩れ、骨形成量(骨をつくる)を骨吸収量(骨を壊す)が上回ってしまうわけです。

※骨量とは

骨の中のカルシウム、マグネシウム、リンなどのミネラル成分の量

特に、女性は骨量維持と女性ホルモン分泌に関連が認められるため、閉経後に急激に骨量が減少していくことがわかっています。骨量、いわゆる骨密度※が低下し、転倒などによって骨折のリスクが高まっている状態が骨粗鬆症です。

※骨密度とは

骨の中には、カルシウム、マグネシウム、リンなどのミネラル成分が含まれています。このミネラル成分の量を骨量と言います。

骨密度とは、単位面積あたりの骨量のことを言います。

ちなみに骨の強さというのは、骨密度でだいたいは把握できるのですが、実は骨質というものも関係があり本来は骨密度と骨質を合わせたものが骨強度(骨の強さ)となりますが、実際医療現場などでは、簡単で正確に測定できる骨密度のみで骨の状態を判断しているというのが現状です。

また女性ホルモンと骨密度がどのように関係しているかについては皆さん既にご存知かもしれませんが、女性ホルモンの一つであるエストロゲンの分泌量低下が大きく影響します。

このエストロゲンは、骨吸収(骨を壊す)を抑制する作用があるため減少することによって先ほども述べましたが骨形成(骨をつくつ)より骨吸収(骨を壊す)が上回り骨を弱くしていってしまいます。

エストロゲンは女性の一生の中で大きな波を描くように増減します。思春期頃から急に増加し、20歳代から30歳代でピークを迎え、40歳代に入ると乱高下しながら低下してきます。50歳代で閉経すると、60歳代以降は卵巣からのエストロゲンの分泌量はほとんどゼロとなります。

骨密度はこのエストロゲンの増減と相関しており、70歳代では、女性の2人に1人が骨粗鬆症であるといわれています。

これらのことを踏まえて次回は“骨粗鬆症と骨折について”や“骨折の回復について”お話し少しでも皆さんに骨粗鬆症や骨折に対するしっかりとした対応をできるようになって頂ければと思います。 本日もコラムを読んで頂きありがとうございました。

コラム執筆者

梅澤拓未先生

理学療法士として、急性期病院・認知症専門病院で13年勤務。

資格

理学療法士

呼吸療法認定士

認知症ケア専門士

介護支援専門員(ケアマネージャー)

福祉住環境コーディネーター2級

日本コアコンディショニング協会マスタートレーナー